Этот материал выкладывается на сайт в продолжение темы, поднятой в статье «Испытано в СССР. Противотанковые ракетные комплексы BGM-71 TOW, Bolkow BO 810 COBRA, Milan, HOT».

Производство противотанковых управляемых ракет (ПТУР) первого поколения в государствах СССР и НАТО было развернуто во второй половине пятидесятых годов. Но при эксплуатации в армиях начали проявляться их недочёты. Главными из них были сложность обучения операторов приемам ручного наведения; низкая полетная скорость ракет; наличие громадной «мертвой территории» на начальном участке траектории — 300-500 м (17-25% от всей дальности стрельбы), в пределах которой возможность попадания ПТУР была близка к нулю.

Эти недочёты были свойственны всем противотанковым комплексам первого поколения — SS-10, Entac (Франция); Cobra, Mamba (ФРГ); известной «Малютке» (СССР) и др. Частично они были решены на британском комплексе Swingfire, но и в том месте, пускай в меньшей степени, эти неприятности все же остались.

Но, от имевшихся недочётов эти ракеты не стали менее грозными, и, как продемонстрирует будущее, с их помощью будет стёрта с лица земли не одна сотня танков, боевых автомобилей и других ответственных целей. Однако уже во время войсковых опробований первых ПТУР армейские эксперты стали понимать, что полученное противотанковое средство далеко не столь совсем и испытывает недостаток в будущем развитии. Вправду, наводчик должен был владеть воистину «крепкими» нервами, дабы, пребывав под обстрелом, не меняя позиции, найти цель, произвести запуск ПТУР, а после этого в течение всего полетного времени ракеты (10-25 секунд) успевать в один момент отслеживать не только маневры цели, но и ракеты и пробовать манипуляциями с джойстиком пульта управления вывести ее на цель.

Неудивительно, что требования к новобранцам, направлявшимся в ПТУР-команды, были одними из самых высоких в армиях.

Поднять эффективность ПТУР возможно было лишь методом создания новых противотанковых ракетных комплексов, применяющих иные способы наведения. Их у разработчиков оставалось не так уж и большое количество — полуавтоматическое самонаведение и наведение. Реализация любого из указанных способов была большим шагом вперед.

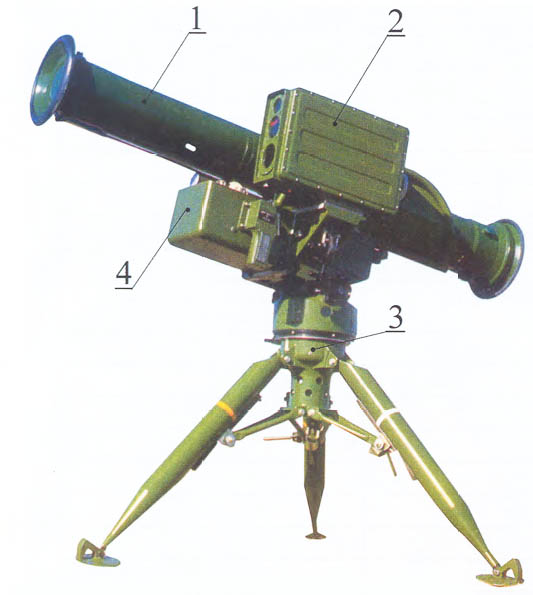

При стрельбе из ПТРК, использующих способ полуавтоматического наведения, от наводчика требовалось выбрать цель, совместить с ней прицельную марку прибора наведения, произвести ракетный запуск и потом удерживать марку на цели до попадания ПТУР. Совокупность управления по бортовому источнику излучения ракеты (трассеру, лампе) определяла координаты текущего расположения ПТУР и корректировала ее полет так, дабы она летела в том направлении, куда «наблюдает» центр прицельной марки. Так, с наводчика снимались функции глазомерного контроля за правильностью корректировки полета и направления ракеты ее курса.

При стрельбе из ПТРК, использующих ракеты с самонаведением, работа наводчика по большому счету уменьшалась до минимума. Ему оставалось лишь выбрать цель, произвести целеуказание, взять подтверждение о захвате цели головкой самонаведения и осуществить запуск ПТУР. Потом ракета следовала к цели самостоятельно. Наводчику уже не было потребности быть привязанным к собственной позиции в течение всего полета ПТУР. и сразу после ракетного запуска он имел возможность переключиться на исполнение второй задачи.

Как раз из этого и происходит наименование комплексов аналогичного типа — «выстрелил и забыл».

Очевидно, что из рассмотренных способов наведения самоё привлекательным являлось самонаведение. Но в первой половине 60-х годов прошлого века его реализация при всех несомненных плюсах приводила к большим сомнениям как с позиций надежности распознавания цели, так и стоимости будущей ПТУР. На этом пути еше предстояло решить весьма многие технические неприятности, потребовавшие проведения больших исследовательских работ, причем рассчитывать на их успешное завершение в ближайшее время очевидно не приходилось.

Одновременно с этим существовавший в то время уровень технического развития разрешал в малейшие сроки создать и организовать производство ПТУР, применяющих полуавтоматический способ наведения. Именно поэтому возможно было избавиться от главных недочётов ручного наведения и значительно повысить эффективность этого вида оружия. Важным было то, что установка аналогичных ПТУР на подвижных носителях (танках, вертолетах, катерах, бронемашинах) снабжала возможность ведения действенной стрельбы с ходу.

ПТУР первого поколения к тому времени уже устанавливали на вертолетах, но попытки их боевого применения заметного успеха не имели, и попадания носили скорее случайный темперамент. А вот возможность поражения соперником вертолета, осуществившего запуск ПТУР и без движений зависшего на 15-20 секунд на расстоянии двух-трех километров, была довольно большая.

Начало работ по созданию второго поколения ПТУР приходится на 1961 — 1964 годы. Инициатива тут принадлежала разработчикам из государств НАТО.

Полная продолжительность работ — от получения технического задания (ТЗ) до принятия ПТРК на вооружение и начала поставок в армии — составила от 7 до 10 лет.

При разработке новых ПТРК была проделана большая работа, сопровождавшаяся применением самых последних достижений в технике и науке. В этих комплексах понятие «принципиально новое» относится фактически к каждому элементу конструкции — от устройств наведения до раскрывающегося оперения ракет.

В сравнении с боевыми частями (БЧ) первого поколения очень лучших новых ракет при равной массе имели в 1,5-2 раза громадную бронепробиваемость. Средние полетные скорости новых ПТУР увеличились по отношению к первому поколению с 80-140 м/с до 160-200 м/с. Существенно сократилось время на перевод переносных ПТРК из походного положения в боевое и, в большинстве случаев, начало составлять менее 60 секунд.

Минимальная дальность действенной стрельбы сократилась с 300-500 м до 50-75 м. Стало возмможно атаковать цели с маленьких расстояний и ночью. Оператором новых ПТРК сейчас имел возможность стать фактически любой, причем на его обучение уходило максимум пара часов.

Совершённые за границей изучения продемонстрировали, что уже через десять мин. по окончании десантирования с вертолета боевые расчеты имели возможность поражать установленные цели с такой же эффективностью, как в условиях полигонных стрельб с неограниченным временем подготовки. Кроме того вибрация и полётный стресс винтокрылой автомобили не сказывались на работоспособности наводчика!

Это был вправду громадный ход вперед, но часть недочётов все-таки осталась. Среди них необходимость наводчику сопровождать полет ракеты до ее попадания в цель, оставаясь наряду с этим на виду у соперника. Не самое надёжное занятие на поле боя, в случае если учесть, что данный полет иногда может продолжаться 20 секунд, а демаскирующие место запуска ПТУР показатели (дымовое облако и характерная вспышка) образуются именно в том месте, где находится наводчик ПТРК либо военная машина.

Наряду с этим будем помнить, что в любой армии мира противотанковые средства соперника относят к самые приоритетным целям. Ясно, что при обнаружении места старта ракеты соперником шансы расчета на выживание становятся мизерными.

Фаворитами в разработке ПТРК второго поколения стали США. Начиная с 1962 года они весьма деятельно занялись ответом данной задачи и в итоге первыми приняли на вооружение новые противотанковые ракетные комплексы. Сперва в первой половине 70-ых годов XX века — носимо-возимый TOW (головной разработчик компания Hughes Aircraft), после этого в первой половине 70-ых годов двадцатого века переносной Dragon (разработчик компания McDonnell Douglas).

Это первенствовали управляемые ракеты, самостоятельно созданные в Соединенных Штатах для сухопутных армий.

Разработка ракет в СССР и Европе началась чуть позднее, приблизительно в 1963-1964 годах. Поступают на вооружение ПТРК второго поколения в Европе в первой половине семидесятых годов прошлого века. Во Германии и Франции это возимый ПТРК НОТ, принятый на вооружение бундесвера в первой половине 70-ых годов XX века, и переносной MILAN, начало поставок которого в армии Франции и ФРГ приходится соответственно на 1972 и 1974 годы. Обе ПТУР созданы франко-германским концерном Euromissile.

Создание концерна уже само по себе явилось громадным достижением, потому, что разрешило объединить научный и технический потенциал двух государств и решить многие неприятности со сбытом нового оружия.

Первые отечественные ПТРК второго поколения начинают поступать в армии в 1970, 1974 и 1978 годах. Это переносной ПТРК -9K111«Фагот»: носимо-возимый — 9К113 «Конкурс» и переносной — 9К115 «Метис». Разработчик всех конструкций — Тульское Конструкторское бюро приборостроения.

Что же отличало тогда как сами ПТРК, так и процессы их внедрения и разработки?

Концептуально и в Североатлантическом альянсе, и в СССР все сходились к тому, что в пехотной части должно быть как минимум два типа комплекса. Переносной с дальностью действия 1.000— 2.000 м для применения в составе отделения либо взвода с обслуживанием расчетом из одного либо двух человек и носимо-возимый либо легко возимый тяжелый ПТРК с дальностью действия до 4.000 м ротного либо батальонного звена. Большая масса переносимого элемента (всего ПТРК, снаряда либо пусковой установки с прибором наведения) не должна быть больше 28 кг.

Логика построения конструкции будущих ПТРК была кроме этого у всех приблизительно однообразной.

Дабы совокупность управления ракетой имела возможность трудиться, ПТУР сразу после старта должна была попасть в поле зрения прибора наведения (ПН). Правильнее, не сама ПТУР, а источник бортового излучения ракеты (трассер, лампа-фара и т.д.). Это означало, что ПН должен быть неизменно четко сориентирован относительно направления ракетного запуска, т.е. быть жестко связанным с пусковой установкой.

Разумеется, что в этом случае уменьшение массо-габаритных черт ПТРК достигалось, в случае если прибор наведения, наводчик и ПТУР размешались максимально компактно. Как следствие, дабы не привести к ПН и наводчика продуктами сгорания порохового заряда стартующей ПТУР, напрашивалось ответ запускать ракету из транспортно-пускового контейнера (ТПК).

Требования к ТПК были кроме этого понятны: он должен был быть легким, прочным, не иметь остаточных деформаций при маленьких ударах и являться герметичным, дабы снабжать долгосрочное хранение ПТУР в широком диапазоне температур. самый оптимальным материалом для этого могли быть композиты, а правильнее одна их разновидность — стеклопластики.

Для передачи команд управления оптимальнее доходила отработанная на первом поколении ракет проводная линия связи. Это со своей стороны означало, что запуск ПТУР из ТПК по существу мог быть обеспечен лишь двумя методами: при помощи стартовой двигательной установки (СДУ), расположенной на ракете, либо вышибной двигательной установкой (ВДУ), находящейся в пусковом контейнере.

СДУ является простой пороховой реактивный двигатель. Однако, не обращая внимания на кажущуюся простоту идеи, решить задачу разгона ПТУР при помощи СДУ выяснилось весьма сложно. Обстоятельство в основном была связана с зависимостью скорости горения пороха от его начальной температуры.

Время горения заряда, а следовательно, и протяженность участка разгона очень сильно изменяются в зависимости от температуры воздуха, и исходя из этого существует риск выброса продуктов сгорания заряда СДУ в лицо наводчика. Дабы не допустить аналогичного явления и ускорить процесс горения пороха, приходится поднимать давление в камере сгорания двигателя, а это со своей стороны ведет к повышению массы СДУ и стартовых перегрузок.

Применение ВДУ разрешает избавиться от недочётов прошлого варианта, но также имеет собственные неприятности. ВДУ устанавливается в ТПК и не связана с ракетой. Принцип работы ВДУ несложен. При сгорании расположенного в нее порохового заряда образуются газы, каковые через отверстия в корпусе попадают вовнутрь пускового контейнера и создают давление в заснарядном пространстве. Посредством этого давления ПТУР выбрасывается из контейнера.

Главная неприятность содержится в том, как компенсировать появляющуюся наряду с этим неуравновешенность совокупности, либо, проше говоря, импульс отдачи.

Таковой в различных государствах (независимо друг от друга) виделась логика построения будущих ПТРК. Практическая реализация концепции у всех происходила по-различному.

Для получения объективной картины при оценке некоторых изюминок первых ПТУР второго поколения не будем увязывать конструкторско-технологические характеристики созданных ПТРК с количествами их продаж. Потому, что умение делать и умение реализовывать — это два довольно часто не взаимосвязанных вида деятельности, любой из которых требует проявления таланта.

При таком подходе один из самых известных противотанковых ракетных комплексов TOW с конструкторской точки зрения окажется очень не сильный разработкой. Само собой разумеется, в случае если, как это делалось в Соединенных Штатах, TOW разглядывать как прямую замену американского 106-мм безоткатного орудия М40, то окажется, что он превзошел его по всем главным параметрам и, само собой разумеется, просто не мог быть не принят на вооружение.

Но, в случае если оценивать характеристики и выполнение ПТРК в сравнении с другими самый распространенными комплексами, картина будет совсем другой. К примеру, выяснится, что среди всех его аналогов он запланирован на боевое применение при морозе максимум -32°С. Для сравнения, в СССР все ПТРК вычислены на боевое использование до -50°С; в ФРГ и Франции до -40°С.

Старт ракеты производится с применением СДУ. Казалось бы, такая довольно малая отрицательная температура боевого применения должна была снять все неприятности с разработкой СДУ. Однако кроме того при таких льготных условиях американским экспертам не удалось создать конструкцию СДУ с пороховым зарядом, что гарантированно сгорал бы в пределах ТПК.

Эта принципиальная неудача повлекла за собой появление многих дополнительных устройств: тяжелой пусковой трубы, защищающей наводчика и аппаратуру от выброса продуктов сгорания порохового заряда, ее крепежа к пусковой установке, устройств отсечки проводов управления. срабатывающих по окончании истечения времени полета ПТУР и много попортивших нервов при опробованиях и т.д.

В итоге оказался самый крупногабаритный ПТРК. Его масса образовывает примерно сто килограммов. TOW практически вдвое тяжелее его тульского аналога ПТРК 9К113 «Конкурс», притом что дальность стрельбы из последнего на 250 м больше, а боевой расчет при работе в переносном варианте вполовину меньше (2 человека).

Большой силуэт наземного варианта ПТРК TOW делает его хорошей мишенью для соперника. Боевая часть ракеты, содержащая взрывчатого вещества практически на килограмм больше, чем в БЧ ПТУР MILAN, имеет равную с ними бронепробиваемость. Время полета ПТУР на большую расстояние практически на четверть больше, чем у ее аналога — ПТУР НОТ.

Ни по взятым в итоге массо-габаритным чертям рулевого привода и аппаратурного отсека, ни по эффективности применения занимаемого количества эта ПТУР не имеет возможности являться примером.

В конструкции оболочки ТПК TOW употребляется четыре вида композиционных материалов, и он воображает самую сложную конструкцию пускового контейнера. Причем чуть ли обоснованную как с конструкторской, так и с технологической точки зрения.

При анализе ПТУР TOW разного года выпуска видно рвение разработчиков искусственно поднять цену первых снарядов за счет применения дорогостоящих материалов. Вероятной обстоятельством возможно желание в будущем взять больший выигрыш по прибыли методом замены дорогих материалов на простые.

В противном случае тяжело растолковать, из-за чего направляющие башмачки первых ПТУР изготовлены из фторопласта ценой 20-30$/кг. что после этого был заменен на полиэтилен ценой 1-2$/кг, либо корпус воспламенителя разгонного двигателя, первоначально изготовленный из нержавеющий стали, после этого начал заменяться на простую ржавеющую и т.д. В данной связи, кстати, меня мало поразили сообщения о случаях разрыва СДУ в момент старта, потому, что еще ранее при демонтаже некоторых из них нами были обнаружены следы сильной коррозии на внутренней поверхности корпусов двигателей.

Имеется ли что-то в ПТУР TOW, на что стоит обратить внимание? без сомнений. К примеру, компактный бортовой источник излучения. За счет модулированного сигнала он снабжает ПТРК один из лучших уровней помехозащищенности.

Кроме этого воображает интерес уникальная малоотходная разработка рулей и изготовления крыльев, исполнение и конструкция обоих двигателей ПТУР, корпуса крыльевого отсека (способ обратной штамповки). Сборка ПТУР занимательна тем, что не предусматривала демонтаж и велась с применением безударных заклепок, винтов-саморезов. Отсеки ПТУР соединялись между собой при помощи закатки краев одного отсека в проточки следующего.

Для электросоединения бортовой аппаратуры употреблялся эластичный многожильный плоский кабель и т.д.

Недочёты ПТРК мало сказались на количествах его продаж. Организация производства и сбыта продукции армейского назначения — это та область, где тягаться с американскими деловыми людьми весьма тяжело. Чего стоит лишь сделка «Иран—контрас»!

Нужно было суметь реализовать в середине 1980-х годов с оружейных складов Израиля тысячи ПТУР Ирану, уже ставшему на антиамериканский и антиизраильский путь, и наряду с этим получить весьма хорошие деньги, каковые после этого применять для весьма вызывающих большие сомнения операций.

ПТРК TOW до сих пор есть одним из самых недорогих по цене и это при том, что рабочие американских ракетных компаний постоянно получали очень хорошую заработную плат. Профессионально поставленный маркетинг, применение национальных рычагов не только вывели тяжелый ПТРК в разряд самых реализовываемых в мире (к 1990 году было реализовано более 500.000 ПТУР), но и обеспечили его производство в течение более чем 35 лет.

Для сравнения, ПТУР НОТ — комплекс для того чтобы же класса, лишь значительно лучший, был реализован в количествах всего 85.000 шт. Ближайшим к TOW по масштабам выпуска был ПТУР MILAN, что был произведен числом 350.000 шт. Наряду с этим будем помнить, что MILAN- это ПТУР средней дальности (75-2.000 м).

Вторым американским комплексом, на что направляться обратить внимание, есть ПТРК Dragon. В мире армейских данный ПТУР считается неудачным и, само собой разумеется, не без основания. Низкая полетная скорость ракеты, сильное демаскирующее воздействие старта, большой силуэт наводчика, открыто сидящего на земле и ведущего стрельбу на маленькую расстояние, переменный по направлению импульс отдачи, что приводит к необходимости более тщательного обучения наводчика, неприятности с модернизацией ПТРК — все это так.

Как раз исходя из этого этих ПТУР было произведено по американским меркам достаточно мало — 90.000 шт.

Одновременно с этим применяемые в конструкции ПТРК конструкторско-технологические ответы и сейчас не смогут не поражать собственной оригинальностью. Это первая и единственная выпущенная ПТУР, в которой корректировка полета и скорость ракеты ее курса обеспечиваются шестьюдесятью импульсными двигателями, срабатывающими попарно приблизительно через каждые 0,3 секунды.

ПТУР весьма технологична в производстве. Более 90% подробностей ракеты изготавливаются штамповкой на высокопроизводительном прессовом оборудовании. Главный материал конструкции — легкообрабатываемые алюминиевые сплавы.

По применяемым технологическим ответам видно, что данный ПТРК планировали выпускать крайне много. В свое время в печати именовалась цифра 1.000.000 штук. Как раз исходя из этого фактически все сборки производства узлов и процессы деталей ПТУР были механизированы либо автоматизированы с применением самого современного оборудования.

Для изготовления ТПК употреблялось особое плетильное оборудование: 158 стекложгутиков, пропитанных эпоксидным связующим, переплетаясь между собой по заданной программе, формировали сложный профиль ТПК с заложенными в него элементами крепежа.

Процессы установки радиодеталей на платы аппаратурного отсека и их пайки осуществлялись в автоматическом режиме. Вся разводка выполнялась с применением фигурного плоского кабеля с бронзовыми шинами переменной ширины.

Корпуса импульсных двигателей ракеты изготавливались штамповкой на прессах-автоматах. Их крепеж к панелям корпуса ПТУР осуществлялся при помощи напрессовки на сопло двигателя алюминиевого колпачка, в один момент играющего роль форсажной мембраны.

Конструкция ВДУ есть самой простой среди всех ПТУР, применяющих данную схему запуска. Металлический корпус изготовлен раскаткой. Дно — штамповкой. Выход газов в ТПК происходит через обычные отверстия, просверленные в передней части корпуса ВДУ, и никаких намерено сделанных сопловых вкладышей, как на «Фаготе» либо «Конкурсе». Крепеж ВДУ к ТПК осуществлялся при помощи силовых заклепок.

Использование таковой упрошенной конструкции произошло благодаря особенной форме хвостовой части ТПК. Это собственного рода камера, в которой поступающие из ВДУ пороховые газы разделяются на два потока: один формирует давление в заснарядном пространстве и выбрасывает ракету, второй компенсирует импульс отдачи.

Весьма легко выполнен бортовой источник излучения. Он воображает фигурный пластмассовый рефлектор с позолоченными отражающими поверхностями, в которых установлены четыре простые лампочки, перед которыми при помощи электромоторчика вращается решетчатый диск, чем и обеспечивается модуляция сигнала. Снаружи эта сборка прикрыта толстым темно-вишневым пластмассовым светофильтром, изготовленным из литьевой пластмассы.

Наряду с этим самое занимательное пребывает в том, что хвост ракеты открыт.

Пороховые газы ВДУ (от действия которых на ПТУР «Конкурс» и «Фагот» защищаются сверхсложными устройствами, закрывающими отражатель, а в ПТУР MILAN поршнем, наличие которого очень сильно усложнило конструкцию снаряда) тут напрямую воздействуют на катушку проводной линии связи и пластмассовый светофильтр, и однако все трудится нормально. Показатели технической надежности ПТУР в полной мере удовлетворительны и по различным данным составляют от 91 до 93%.

У европейских союзников США был собственный взор на решение задачи. Тут весьма основательно подошли к проектированию практически каждого узла. В конструкциях тяжелой ПТУР НОТ и переносной ПТУР на данный момент, выпушенных концерном Euromissile, присутствует неспециализированный конструкторско-технологический подход, не смотря на то, что имеется и кое-какие отличия.

На ракетах установлены самые лучшие БЧ по показателям бронепробиваемости. Ни у нас, ни в Соединенных Штатах с ними не имела возможности сравниться ни одна БЧ ракет равного класса.

При оценке этих ПТУР создается чувство, словно бы для разработчиков по большому счету не существовало ограничений на используемые технологии и материалы. Главные конструктивные материалы, употреблявшиеся при производстве ПТУР, — это алюминиевые сплавы, композиты и литьевые пластмассы (стеклопластики). Для того чтобы разнообразия пластмасс нет ни на одной ПТУР.

Увлекательных ответов большое количество, вот только кое-какие из них.

Разработка вакуумной заливки взрывчатого вещества и практически совершенная кумулятивной воронки и соосность детонатора. Центробежным литьем из алюминиевого сплава изготовлен корпус разгонно-маршевой двигательной аппаратурного отсека и установки. Переднее дно двигателя есть одновременно и предохранительно-аккуратным механизмом боевой части (несложнее говоря, взрывателем).

На ПТУР установлены самые легкие гироскопы (более чем вдвое легче, чем на вторых ПТУР).

Обе ракеты управляются при помощи маленькой рулевой машинки, воображающей мелкий молибденовый ножичек, отклоняющий на выходе из сопла реактивную струю и приводимый в перемещение маленькими электромагнитами. Таковой газодинамический руль разрешает ПТРК НОТ стартовать с маленькой скоростью — 20 м/с и быть наряду с этим управляемым. Низкая начальная скорость НОТ сняла проблему с отработкой стартового двигателя.

Обе ракеты в полете вращаются, что разрешает существенно упростить совокупность управления и взять хорошую экономию по массе. Но, из всех разглядываемых ракет стабилизирована по крену (т.е. не вращается) лишь ПТУР TOW. Начальная подкрутка ракет производится еше в момент старта в контейнере.

На ПТУР НОТ — за счет применения спиральных направляющих, отформованных при намотке ТПК, и по которым скользят приливы крыльев, на ПТУР MILAN- передачей вращения через поршень, проворачивающийся в момент начала перемещения.

Воображает интерес выбранная схема запуска ПТУР MILAN. Тут кроме этого употребляется ВДУ. Конструктивное выполнение схемы предопределило наличие поршня, что рекомендован для защиты хвостовой части ракеты от действия пороховых газов ВДУ.

Было разумеется, что, чтобы избежать обрыва проводной линии связи по окончании выхода ракеты из ТПК, поршень обязан остаться в контейнере. Вопрос заключался в том, как его затормозить и избежать энергопередачи удара на пусковую установку. Для решения данной неприятности сделали так, дабы в момент выстрела происходило разъединение ТПК с пусковой установкой.

Давление газов в пускового контейнера действует на ВДУ и отбрасывает ТПК назад. Следующий за этим удар поршня в носовую часть контейнера в этом случае играется хорошую роль, потому, что ведет к торможению скорости его отката. Тяжело сообщить, как такая схема есть оптимальной, но то, что ее выполнение было выполнено на большом конструкторско-технологическом уровне, без сомнений.

Поршень изготовлен из литьевой пластмассы и имеет уникальную плетеную армировку стекложгутами. Это разрешает ему выдержать не только давление газов ВДУ, но и удар в носовую часть ТПК, скорость которого образовывает 125 м/с и на протяжении которого алюминиевое колье-демпфер в следствии деформации получает форму бублика.

Конструкция ВДУ данной ракеты отличается от всех известных. Разработку ее изготовления скорее направляться разглядывать как собственного рода вызов общепринятым нормам. Корпус ВДУ имеет форму кокона и изготовлен из стеклопластика по разработке намотки. Но самое необыкновенное в этом то, что намотка производится на пластмассовую оболочку, в которой находится пороховой заряд.

Таковой техпроцесс сходу переводит разработку производства ВДУ в разряд пожаровзрывоопасных. Что лежало в базе принятого ответа, в этом случае неясно.

В соревновании с Западом отечественным разработчикам было нужно одновременно и тяжело и легко. Тяжело — из-за отсталости технологической базы. Этим неизменно принципиально отличалось положение западных и отечественных инженеров.

В случае если у них разработчик фактически не был стеснен в выборе ни материалов, ни техпроцессов (только бы они были либо их возможно было произвести), то в СССР перед ним вопрос чаще ставился так — делай из того, что имеется в наличии, и на том, что имеется в твоем министерстве. Причем делай так, дабы было не хуже, чем на Западе.

Таковой подход заметно замедлял развитие производственной базы. Обычно новые разработки материалов либо оборудования осуществлялись лишь тогда, в то время, когда без них уже легко не было возможности обойтись. Отсутствие современных композиционных материалов и станков для их обработки, пайки радиодеталей и технологий монтажа, ограниченный выбор крепежных элементов — все это накладывало ограничения на технологов и творческие возможности конструкторов.

Сумрак механических и инструментальных цехов времен царской постройки, изношенность и скученность оборудования, замасленные полы и нечистая спецодежда рабочих — в 1970-е годы это было простым явлением для фирм, занятых в оборон-проме выпуском малогабаритных управляемых ракет. Справедливости для направляться подчернуть, что такая черта ни при каких обстоятельствах не касалась сборочных участков, где неизменно максимально соблюдались требования к культуре производства.

Отечественные ПТУР 9М111 «Фагот» и 9М113 «Конкурс» — это две унифицированные конструкции, либо, как обожают сказать в таких случаях на Западе, «Конкурс» — это тот же «Фагот», лишь накачанный стероидами. По конструктивному совершенству и исполнению отдельных узлов обе конструкции ничем особенным не выделяются. Старт обеих ракет производится с применением ВДУ. Это достаточно сложная конструкция, но она и не могла быть другой при выбранной схеме уравновешивания.

Пороховые газы в этом случае истекают как через передние сопловые отверстия для давления в выброса и контейнера ракеты, так и через хвостовой сопловой блок для частичного уравновешивания отдачи. В итоге импульс отдачи компенсируется как реактивной силой, появляющейся от потока пороховых газов, выходящих через просвет между корпусом ВДУ, так и от потока газов из расположенного в хвостовой части ВДУ соплового блока. Такая схема требует весьма тщательной отработки заряда ВДУ и достаточно твёрдых допусков на размеры подробностей ВДУ и ТПК.

Принципиальным отличием этих ПТУР от вторых есть применение аэродинамической схемы «утка» (аэродинамические рули находятся в головной части ракеты). Позднее на «Метисе» (9М115) и других ПТУР тульским разработчикам уникальными ответами удастся довести рулевые машинки этого типа до совершенства, сделав их весьма компактными, очень легкими и несложными, но на «Конкурсе» и «Фаготе» их массогабаритные характеристики были не на высоте.

Самым непонятным есть то, что во всех трех отечественных ПТУР были самые слабыми боевые части. Бронепробиваемость кумулятивной боевой части того времени оценивается по ее диаметру и образовывает у лучших 5-7 калибров. Калибр боевых частей каждой отечественной ПТУР был меньше собственного зарубежного аналога приблизительно на 20-30%, а масса на 30-35% (2,5-килограммовую боевую часть отечественного «Конкурса» кроме того не следует сравнивать с 6,5-килограммовой боевой частью ПТУР НОТ).

Масса взрывчатого вещества боевой части «Фагота» вдвое меньше, чем в БЧ американской ПТУР Dragon. Это тем более страно, что в момент начала разработки ПТРК в СССР уже начинали выпускаться танки, имевшие броневую зашиту, которую не имела возможности пробить ни одна из этих ракет. Рассчитывать на то, что боевая техника потенциального соперника будет продолжительно отставать с качеством бронезащиты, было как-то необычно.

И вправду, к моменту массового выпуска всех трех ПТРК на Западе показались танки, оснашенные современной бронезащитой.

Неудачность узлов и конструкторских решений деталей видна и в том, что калибр боевых Конкурса «и» частей «Фагота» был на 35-40% меньше громаднейшего диаметра корпуса ракет. В совершенстве калибр БЧ обязан являться у ракеты большим, и это ясно, потому что именно она есть самым главным элементом ПТУР, под что создается все другое. Достигнуть этого не просто, однако к этому постоянно стремятся.

В первую очередь вследствие того что в другом случае двигатель ракеты трудится на то, дабы преодолеть лобовое сопротивление воздуха, создаваемое «не основной» частью конструкции. На ПТУР «Фагот» площадь поперечного сечения хвостового отсека с лампой и проводной линией связи-фарой появилась в 1,9 раза больше площади поперечного сечения боевой части.

Что же есть наиболее удачным на отечественных ПТУР данной серии? Это разгонно-маршевые двигатели. По своим относительным весовым чертям они превосходят все зарубежные аналоги и наряду с этим изготавливаются с применением производительных разработок штамповки, сварки и раскатки.

При дискуссии отечественных противотанковых управляемых ракет нельзя не упомянуть о ПТУР 9М115 «Метис». Она занимает особенное место. Не обращая внимания на не сильный боевую часть, эта ракета поражает оригинальностью конструкторско-технологических ответов. Среди всех известных ПТУР трудоемкость ее изготовления есть мельчайшей.

В большой степени этому содействовало отсутствие на ней гироскопа — неизменно одного из самых дорогих и сложных узлов на ракетах этого поколения. Информация об угловом положении ракеты, поступающая в других ПТУР в совокупность управления благодаря наличию гироскопа, тут передается через излучение трассера, вынесенного на консоль оперения вращающейся ракеты и что видит прибор наведения.

Ракета выполнена по любимой тульской схеме «утка», но в отличие от «Конкурса» и «Фагота» ее рулевая машинка компактна, несложна и имеет маленькую массу. Для перекладки рулей тут употребляется энергия потока набегающего воздуха.

Примечательно, что кроме того с организационной точки зрения производства и процессы разработки ракет класа Земля-Земля у нас, на западе во многом принципиально отличались.

На Западе оформление технического задания (ТЗ) на разработку нового оружия было очень бюрократизированно. Эта процедура имела возможность тянуться годами.

В Соединенных Штатах, по окончании того как наконец выпускалось ТЗ, оно направлялось на рассмотрение в узнаваемые компании отрасли, число которых имело возможность доходить до нескольких десятков. Компании проводили проработку ТЗ, наряду с этим кое-какие из них фактически сходу отказывались от участия в предстоящей конкурентной борьбе.

Клиент разглядывал итоги работ первого этапа, отбирал 2-3 самые перспективных варианта, выделял деньги на финансирование их предстоящей разработки и назначал дату будущих сравнительных опробований. До данной стадии все работы в большинстве случаев велись компаниями за собственный счет. По окончании обнаружения победителя он становился главным подрядчиком, а его бывшие соперники — подрядчиками. Работу в большинстве случаев доводили общими усилиями.

ПТРК принимался на вооружение, и заключался договор на его производство и поставку. И основное — главные элементы конструкции ПТРК выпускались на собственной производственной базе компании-подрядчика.

Отличие европейского подхода от американского было в том, что в том месте не было столь твёрдой внутренней конкуренции при разработке ПТУР. Европейские государства владели значительно меньшим промышленным потенциалом в сравнении с США и потому не могли себе позволить таковой роскоши, как внутренняя борьба. Дабы снизить издержки и противостоять собственному громадному союзнику на рынке оружий, они пошли на объединение упрочнений собственных уже прекрасно себя зарекомендовавших компаний.

Созданный так в первой половине 60-ых годов двадцатого века франко-германский концерн Euromissileна базе двух компаний NordAviation(Франция) и МВБ (ФРГ) хорошо справился с поставленной задачей и наладил выпуск действенных ПТРК, причем снова же на собственной производственной базе.

В СССР ответа о начале разработки давались не просто, но все же стремительнее. Кроме этого, как и в Соединенных Штатах, на начальной стадии разработка перспективного оружия поручалась нескольким КБ. Принципиальным отличием от западных схем было то, что эти КБ имели производственную базу, вычисленную на изготовление лишь небольших серий опытных образцов ПТУР.

Победителю конкурсных опробований под производство нового изделия выделялся завод, время от времени расположенный за много километров от КБ-разработчика и имевший собственный личный станочный парк. Начиналась работа по передаче документации, дооснащению завода новым оборудованием и технологии конструкции и доработке изделия его изготовления с учетом изюминок местного производства. А потому, что у каждого из исполнителей был собственный взор на внедрение и собственный собственное управление, то данный процесс, в большинстве случаев, сопровождался бессчётными проблемами, которые связаны с согласованием техдокументации, отработкой разработки изготовления подробностей и т.д.

Основной плюс для отечественных разработчиков заключался в том, что они были избавлены от неприятностей завоевания рынков сбыта — главный головной боли за границей. Борьба в СССР была чисто внутренней между двумя, максимум тремя КБ. Потом, по окончании освоения производства, изделие победителя без неприятностей поступало на вооружение СССР, государств восточного блока, и иных стран, не приемлющих политику Запада.

Организация оружия частей противотанковыми ракетными комплексами за границей и в СССР кроме этого существенно отличалась. На вооружении конкретной дивизии североатлантического блока имело возможность пребывать лишь два типа ПТРК. В Соединенных Штатах и некоторых вторых государствах это были переносной Dragon с дальностью действия до 1.000 м и тяжелый носимо-возимый TOW с дальностью действия 3.000 м, позднее увеличенной до 3.750 м.

В частях ФРГ и Франции на вооружении находились переносной ПТРК МILAN с дальностью действия до 2.000 м и возимый НОТ с дальностью действия 4.000 м.

К началу 1980-х годов в СССР на вооружении выяснилось сходу три ПТРК. Два переносных — 9К115 «Метис» и 9К111 «Фагот» с дальностью действия соответственно 1.000 и 2.000 м и один носимо-возимый 9К113 «Конкурс» с дальностью действия 4.000 м.

Наряду с этим в случае если тяжелые ПТРК с дальностью действия до 3.000 — 4.000 м за границей стали оружием не только наземных носителей, но и противотанковых вертолетов, то в СССР вертолетные ПТУР не имели ничего обшего с наземными и воображали независимые разработки, которых кроме этого было пара типов. Так, в том месте, где на Западе обходились двумя типами ПТРК второго поколения, в СССР их появилось как минимум четыре.

В полной мере разумеется, что при таком подходе трудозатраты и расход материальных ресурсов на организацию подобной противотанковой обороны с применением ПТРК в СССР появились выше зарубежных.

Первое боевое использование ПТУР второго поколения приходится на начало 1970-х годов. Еще не успело собрать обороты их производство, как они попали на поле боя. Фаворитами тут стали американцы.

Это случилось во время, в то время, когда вьетнамская война уже вошла для США в самую тяжелую фазу. Весной 1972 года началось очередное наступление вьетнамской народной освободительной армии (НОА), сопровождавшееся широким применением бронетанковой техники. Для армии США и компании Hughes это был хороший шанс для оценки эффективности ПТУР TOW в настоящих военных действиях.

14 апреля 1972 года департамент армии отдает распоряжение о направлении двух боевых вертолетов, оснашенных ПТРК TOW, во Вьетнам. С присушей американцам энергичностью они оперативно организовали из умелых экспертов ПТУР-команду и направили ее во Вьетнам вместе с несколькими тысячами новых ПТУР.

Практически с ходу была организована подготовка боевых расчетов из личного состава действующей американской армии и их южно-вьетнамских сателлитов. Дополнительно во Вьетнам были доставлены много джипов, приспособленных для стрельбы ПТУР TOW, и наземных пусковых установок. Не прошло и месяца, как американская армия уже располагала десятками подготовленных наводчиков.

Первый удар был нанесен с вертолета UH-1 «Ирокез» утром второго мая 1972 года. Разрешённая войти ракета подбила танк М-47 американского производства, что вьетнамцы применяли в качестве трофея. После этого такая же участь постигла и другую технику — американские М-47, советские Т-54, машины, орудийные и пулеметные установки.

Возможно представить ошеломление вьетнамцев, каковые в первый раз испытали на себе воздействие нового вида оружия. В Мае и июня лишь с вертолетов было произведено 94 запуска ПТУР TOWИз них 81 ракета поразила собственные цели, среди которых были 24 танка, 9 тягачей, 4 БТР, 3 дота, 2 склада снарядов, 2 пулеметные точки, 2 артиллерийских расчета, мост и пусковая ракетная установка. Само собой разумеется, эти задачи могли быть решены и посредством танков, самолётов и артиллерии, но сейчас уже никому не нужно было обосновывать, что таковой подход обошелся бы значительно дороже.

За прошедшее время очень многое изменилось на рынке оружий. Прошли модернизацию прошлые разработки, показались новые ПТУР. внедрения и Процессы разработки аналогичного типа оружия, его предстоящая модернизация являются весьма динамичными.

Новейшие отечественные ПТУР сейчас уже мало в чем уступают зарубежным, а по многим чертям их превосходят.

Сейчас отечественным разработчикам приходится трудиться в значительно более непростых условиях, чем три-четыре десятилетия назад, и однако они являются фаворитами по оригинальности многих конструкторских ответов, а вдруг делать выводы по реакции США, то неспешно достигаются удачи и в области продаж.

Олег АГАФОНОВ, издание «Воинов успеха», 9-10/2006

Источник: http://www.modernarmy.ru/article/67

Противотанковый ракетный комплекс «Корнет»

Увлекательные записи:

- Испытано в сша. советские истребители в ввс сша часть 4

- Опытный автожир focke-wulf fw 186. германия

- Тракторы в русской императорской армии часть 1

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны:

-

Противотанковый ракетный комплекс 9k113 «штурм-в».

Разработчик: КБ Машиностроения (Коломна) Страна: СССР Опробования: 1972-1976 гг. Принятие на вооружение: 1976 г. 9K113 «Штурм-В» — летный противотанковый…

-

Противотанковый ракетный комплекс 9m17п «фаланга-пв».

Разработчик: ОКБ-16 (КБ «Точмаш») Страна: СССР Принятие на вооружение: 1973 г. Летный противотанковый ракетный комплекс «Фаланга-ПВ» рекомендован для…

-

Испытано в ссср. противотанковые ракетные комплексы bgm-71 tow, bolkow bo 810 cobra, milan, hot

«Я стрелял «Миланом»!» — из отечественных соотечественников такую фразу может сообщить всего пара человек, в их числе и оружейник Дмитрий Ширяев, что…

-

Противотанковый ракетный комплекс 9м120 «атака-в».

Разработчик: ОАО НПК «КБ Машиностроения» Страна: РФ Начало разработки: 1996 г. Ракета 9М120 создана в ОАО НПК «КБ Машиностроения» г. Коломна. Разработчик…

-

Самолет миг-29. фото и видео. характеристики и история.

Не обращая внимания на скептическое отношение к этому самолету, он зарекомендовал себя с наилучшей стороны. МиГ-29 был выпущен много, и отлично…

-

Вертолет ми-1. история создания. первый полет. боевое применение. характеристики. фото. видео.

В СССР был эксплуатации и опыт разработки винтокрылых летательных аппаратов еще в довоенный период. Это были автожиры. Первым же серийным вертолетом стал…