О янычарах пишут довольно часто. Время от времени их воображают как суперэлитных солдат, не знавших неудач; время от времени, в особенности при описании более позднего времени, по большому счету лишают их всех воинских качеств. Помимо этого, кроме того в научно-исторической литературе, янычарами довольно часто именуют всех пеших солдат турецкого султана, в следствии чего мы читаем о янычарах, участвующих в походах татарских ханов либо воюющих на суше и на море.

Эта статья является попыткой разобраться в том, какую роль игрались янычары в армии Высокой Порты, и что по большому счету означало это слово в различные периоды истории.

Потому, что это как раз попытка, я буду рад услышать любую критику.

Как мы знаем, Османский бейлик (княжество) появился в конце XIII в. Сначала он занимал маленькую территорию, захваченную у византийцев и контролировавшийся племенем кайлы (либо кайи), в свое время бежавшим от монголов в тюркскую Анатолию (М. Азию). Соответственно, вождь племени именовался беем.

По окончании полулегендарного Эртогрула, о котором толком ничего не известно, племя возглавил его сын Осман (1281-1324 гг.), что и заложил фундамент Османского страны.

Базу его армии составляло племенное ополчение (таифе). Кроме этого Осман начал создавать и даровать своим солдатам тимары (наделы земли с крестьянами, время от времени рынки и т.д.) в обмен на работу. Практически перед нами обычные феоды либо поместья, раздаваемые за работу.

В большинстве случаев они передавались по наследству.

В случае если поместье приносило 2000 акче в год, тимариот должен был помогать лично, а вдруг больше, то на каждые дополнительные 2000 акче дохода обладатель должен был приводить с собой джебелю (латника).

направляться подчернуть, что среди тимариотов часто видятся фамилии, характерные для греков, принявших ислам (Михаилогуллары, Эвреносогуллары) и т.д. Историки предполагают, что это были акриты (византийские солдаты-пограничники, наподобие казаков), принявшие ислам.

Иначе, одвременно с этим в Анатолии появляется много беженцев с Ближнего Востока, среди которых было много прекрасно образованных людей, занимавших ответственные места в османском аппарате управления и судебном аппарате. Так, в формировании османского страны и армии играли свою роль как византийские, так и ближневосточные традиции.

Не считая ополчения, османские беи применяли отряды добровольцев (гази), т.е. борцов за веру, каковые конечно, не брезговали и добычей. Первой большой целью Османа стала Бруса, но отсутствие пехоты в его армии стало причиной тому, что осада (правильнее регулярные грабежи) продлились практически десять лет.

В то время, когда город наконец сдался, османы провозгласили его собственной столицей и создали первые подразделения пехоты – отряды яя. Они формировались по следующему принципу: пара семей крестьян приобретали освобождение от налогов, а вместо должны были выставлять в поход одного солдата. Позднее по тому же принципу стали набирать и наездников-мюселемов.

Первую половину XIV в. османские беи оставались практически небольшими князьками, грабившими византийские владения в Малой Азии. Помимо этого, византийцы довольно часто применяли их как наемников, в особенности в междоусобных войнах.

Соседние тюркские бейлики, такие как Гермиян, Айдын, Сарухан, были намного больше и посильнее.

Ослабление Византии стало причиной тому, что в середине XIV в. османы захватили Галлиополи, крепость на европейском берегу Босфора. В следствии их отряды стали проникать на Балканы и грабить их. направляться подчернуть, что в то время Балканы стали театром практически постоянной войны за лидерство в регионе. Византийцы ослабли в междоусобицах и были разбиты болгарами.

Позднее уже болгарское царство начало мучиться от междоусобных войн, и лидерство перешло к сербам, каковые в итоге также передрались между собой. Помимо этого, на балканском полуострове существовали еще свободные страны крестоносцев (к примеру, Афинское герцогство), эпирский деспотат, владения Венеции и т.д.

В этих условиях османы начали захватывать Балканы по частям.

Это делали полунезависимые отряды, каковые назывались акынджи (налетчики, либо удальцы), состоявшие как из подчинённых османских беев, так и из гази.

Крайне важно было то, что все эти отряды, возвращаясь, должны были проходить по маленькой территории, контролируемой османами, и переправляться с добычей на их судах.

Кроме того в тех случаях, в то время, когда беи акынджи захватывали личные владения на балканском полуострове, они как и раньше нуждались в подкреплениях, а время от времени и помощи из центра.

Исходя из этого они были вынуждены подчиняться султану (данный титул принял третий правитель из рода Османов, Мурад I Худавендигяр (1362-1389 гг.)), принимая его роль как организатора (т.е. нападая на те почвы, каковые он показывал) и отдавать ему 1/5 добычи, среди них и каждого пятого пленника-раба.

Благодаря взятым людям и доходам, продолжая ближневосточные традиции формирования армии из рабов (гулямы в Арабском халифате, мамлюки в Египте), турки начали создавать отряды из пленников, каковые они именовали капы кулу (рабы дворца). Считалось, что солдаты-рабы, не имеющие родственных связей с местной элитой и по большому счету населением бейлика, будут преданными слугами султана.

первым организатором и Инициатором этого подразделения был кади (судья) Бруссы Кары Халкы-паша, позднее ставший визирем Мурада Худавендигяра.

Позднее эти части стали формировать по совокупности девширмие, т.е. методом комплекта христианских мальчиков 7-12 лет, которых после этого отправляли на пара лет в мусульманские семьи, по окончании чего снова собирали и начинали учить. После этого эти ученики, кстати говоря, помогавшие на протяжении обучения слугами во дворце султана, становились солдатами капы кулу.

Пешую часть данной гвардии и нарекли йони чери (новое войско), т.е. янычары.

Так, тогда как соседние тюркские бейлики слабели от внутренних междоусобиц, османы сохраняли контроль над собственными владениями благодаря возможности осуществлять контроль получение пользы от набегов и наличию достаточно замечательного корпуса капы кулу.

Во второй половине XIV в. османская армия формировалась на следующих правилах.

Многочисленную часть армии составляли тимариоты, аналог русского поместного ополчения либо рыцарского ополчения в средние века. Весьма интересно подчернуть, что сначала тимариотами могли быть и христиане, не смотря на то, что их наследники в большинстве случаев уже принимали ислам.

Но в отличие от феодальной Европы, у Османов роль начальников игрались не более большие феодалы, передававшие собственные должности по наследству, а госслужащие, назначенные султаном. Наровне с наличием гвардии капы кулу, это обеспечивало большой уровень дисциплины в османской армии.

Вместе с тимариотскими ополчениями, подчиняясь соответствующим наместникам султанов, помогали яя и мюсселемы. Кроме этого на протяжении походов в армии вступали добровольцы, помогавшие со своим оружием и лошадьми и выступавшие в качестве легкой кавалерии, как и раньше именовавшейся акынджи. Они выступали во главе армии, что давало им возможность первыми грабить города и селения, через каковые они проходили.

Помимо этого, продолжая традиции ополчения, от каждой деревни в поход направлялся и снаряжался один пехотинец. Таких солдат именовали азапы (холостяки).

Они приобретали жалование на протяжении похода, а по окончании него распускались по зданиям.

Очевидно, в походах принимали участие и части капы кулу, включая янычар (пехоту), джабеджи (оружейники) и сипахи (конная гвардия).

Численность янычар XIV в. не превышала 3000 человек, причем как мы знаем, что они были самой большой группой капы кулу, так что общее колличество гвардии султана вряд ли превышала 5000 солдат.

В сражениях, конечно, приняло участие меньшее количество солдат потому, что отдельные отряды янычар занимали главные крепости Турции, обеспечивая преданность местных феодалов, и защищали дворец и казну султана.

Иначе, и турецкая армия того времени редко превышала размеры в десять-двадцать тысяч людей, так что 2-3 тысячи солдат оставались грозной силой.

По большому счету, в это время янычары в большинстве случаев принимали участие в походах лишь вместе с самим султаном. Но, в то время это означало фактически ежегодные походы.

Благодаря им турки скоро завоевали солидную часть владений Византийской империи (не считая самого Константинополя и Мореи), подчинили себе Македонию и Болгарию.

Решающим стало сражение на Косовом поле в 1389 г., в то время, когда были разгромлены сербы, до данной битвы считавшиеся самой замечательной армией Балкан. На протяжении (либо сразу после боя) был убит султан Мурад. Его сын Баязид, первым определивший об этом, действовал скоро — позвал от имени отца в ставку собственного брата Якуба и убил его.

В правление Баязида, взявшего прозвище Йолдырм (Быстрый), турки продолжали завоевание Балкан, в один момент начав присоединять к своим владениям тюркские княжества в Анатолии. Тут они больше старались функционировать посредством дипломатии, завлекая местную элиту возможностью завоевания и участия Балкан, и моральным авторитетом борцов за веру.

Кроме этого они начали очень удачно бороться с местными кочевниками, не хотевшими подчиняться центральной власти, как и племя кайи в свое время.

От них турки потребовали не налогов, но солдат для походов.

Непокорных переселяли на Балканы, расширяя опору мусульман на полуострове.

Отряды кочевых племен стали называться юрюки, и в большинстве случаев помогали легкой конницей, как и акынджи.

При описании битв того времени порядок и тактика османской армии выглядят следующим образом: первая линия, складывающаяся из акынджи и юрюков, является отрядами легкой кавалерии. Их задачей было разведать размещение армий соперника, тревожить его легкими атаками, и в совершенстве вызвать его атаку в нужном направлении и в необходимое время.

Вторая линия, главная, в большинстве случаев складывалась из пехоты, стоящей в центре, и тимариотов на флангах. Позиции пехоты довольно часто усиливались разными сооружениями — кольями, волчьими ямами, телегами, время от времени валами и рвами. Задача пехоты была в том, чтобы принять на себя удар соперника и остановить его.

А после этого с флангов наносила удар тяжелая (по меркам Востока) конница тимариотов.

Янычары занимали место либо в центре, либо сзади центра, в большинстве случаев окружая султана. Главным их оружием был лук, т.е. перед нами пешие лучники. Как мы знаем, подготовка лучников требует громадного количества времени (в совершенстве с подросткового возраста) и упрочнений.

Как действенны соответствующим образом подготовленные лучники, известно по победам британцев в Столетней войне.

Так, янычары делали роль стрелков, и, возможно, поддерживали дисциплину среди вторых подразделений пехоты, находившихся в первых последовательностях (яя и азапы), т.е. закрывавших капы кулу. Кроме этого они играли роль последнего резерва султана, что бросали в бой, дабы либо добить соперника, либо постараться переломить ход сражения.

Так, в отличие от отрядов вторых балканских правителей, в большинстве случаев воображавших собой обычные феодальные ополчения, по большей части конные, турки опирались на пехоты и сочетание конницы, к каким позднее прибавилась и артиллерия.

На протяжении осад янычары деятельно принимали участие в них. Как и в полевых битвах, их в большинстве случаев применяли не в общей массе армий, а в главные моменты, а также дабы захватить самые важные позиции, к примеру проломы в стенке.

Завоевание Анатолии не обходилось и без столкновений. Наряду с этим янычары демонстрировали довольно высокий уровень профессионализма. Так, в 1425 г. с пятитысячным отрядом азапов и тимариотов одного из восставших княжеств справился отряд всего в пятьсот янычар.

Очевидно, это не означало, что янычары не терпели поражений либо что турецкая армия в целом была непобедимой. Она неоднократно терпела поражения и от сербов, и от венгров. самоё тяжёлым был разгром султана Баязида среднеазиатским правителем Тимуром в 1401 г. Окружавшая султана янычарская гвардия дралась до конца, но не смогла ни переломить ход сражения, ни спасти собственного повелителя, что в итоге попал в плен, где и наложил на себя руки.

По окончании ухода Тимура наследники Баязида начали междоусобные войны, а анатолийские бейлики вернули собственную независимость. Соседние страны, прежде всего византийцы, старались максимально ослабить турок, стравливая их между собой. Но балканские владения империи, не обращая внимания на то, что в том месте существовала влиятельная аристократия (наследники акынджи), не планировали разделяться на отдельные владения, потому, что местные турки ощущали себя чужаками, не талантливыми выжить в одиночку.

Опираясь на эти владения, султан Мурад II сумел вернуть империю, а также возродил корпус янычар.

К его правлению относится первое вмешательство янычар в политику. В то время, когда Мурад отрекся от престола, они, видя юность его наследника, подняли мятеж, разграбили дворцы сановников и настойчиво попросили от молодого султана вернуть на трон собственного отца.

Позднее, по окончании смерти Мурада, его сын Мехмед, известный как Фатих (Победитель) (1451-1481 гг.), опять взошел на престол и скоро захватил Константинополь, переименовав его в Стамбул, а позднее завоевал все оставшиеся владения на балканском полуострове и в Анатолии. Не считая завоеваний, он известен и как успешный законодатель. Среди его законов был и закон о том, что султан обязан убить собственных братьев, если они опасны для престола.

Очевидец показывает, что сейчас численность капы кулу составляла порядка 6000 человек, из которых около четырех тысяч были янычарами.

С пятидесятых годов в составе капы кулу показались топчу, т.е. артиллеристы.

В правление Баязида II Уали (Святого) (1481-1512 гг.) больших войн фактически не велось. Но в организации янычар показались важные трансформации.

Во первых, потому, что по окончании смерти Мехмеда Баязид пришел ко власти силой, разгромив войска собственного брата Джема, то он усилил преданность янычар, раздав им щедрые подарки по поводу воцарения, и с того времени любой новый султан щедро одаривал собственную гвардию на протяжении вступления на престол.

Во вторых, часть янычар была вооружена огнестрельным оружием.

В третьих, янычары взяли право записывать собственных детей в янычарский корпус.

Тогда же часть янычар (сначала, по всей видимости, пожилые либо калеки, имевшие статус пенсионеров) стали заниматься ремеслом, дабы прокормиться. Так, цех мясников в Стамбуле состоял лишь из янычар. В отличие от простых ремесленников, янычары не платили налогов.

Любимцем янычар того времени был сын Баязида, взявший имя Явуз (Лютый либо Грозный). Папа думал, что наследником будет второй его сын, Ахмед, но Селим поднял мятеж, сверг с престола отца, что скоро провел остаток своих дней за решоткой, и казнил всех братьев.

Селим II Явуз (1512-1520 гг.) начал священную войну с шиитами, во главе которых стоял персидский шах Исмаил, чья конница считалась неудержимой в атаке. Вырезав для начала пара десятков тысяч шиитов в Анатолии, суннит Селим в 1514 г. разгромил при Чалдыране персидские армии. Громадную роль тут сыграли пехота тюрок.

Опираясь на вагенбург (упрочнения из обозных повозок) и деятельно применяя мушкеты и артиллерию, турки сумели остановить атаки персидской конницы, а после этого разгромить ее. В 1516 г. по аналогичной схеме была разгромлена армия египетских мамлюков, считавшихся лучшими солдатами мусульманского Востока. Сейчас это звание перешло к янычарам.

По окончании смерти Селима власть взял его сын Сулейман, узнаваемый у европейцев как Прекрасный, а у турок как Кануни (Законодатель) (1520-1566 г.).

В XVI в. численность янычарского корпуса колебалась в диапазоне 8-12 тыс. солдат.

Янычары так же, как и прежде игрались громадную роль как гвардия султанов, тем более что в сражениях Нового времени вооруженная огнестрельным оружием пехота получала все большее значение. К тому же на главном направлении пути османской экспансии — вторжения в Европу, европейцы сделали ставку не на битвы, а на бессчётные крепости, при осадах которых пехота и артиллерия играла основную роль.

направляться подчернуть, что части яя и мюсселемы, складывавшиеся из крестьян, призывавшихся в армию на протяжении походов, сейчас теряют собственный значение, преобразовываясь либо в несложных крестьян, либо во вспомогательные подразделения, смотревшие за мостами, дорогами и другими местными задачами.

Иначе, многие провинциальные наместники начинают создавать собственные отряды не из наездников, как раньше, а из пехотинцев. Этому содействовало да и то, что в отличие от лука, огнестрельное оружие не требует долгой подготовки.

Как мы знаем, в Турции, как и в Столичном царстве, высшие чины приобретали не финансовое содержание, а поместья в приз за работу. Доходы с поместья должны были не только обеспечить самого пашу и его семью, но и компенсировать его затраты на содержание личных ассистентов (государственныхы служащих, стражников и т.д.).

Эти солдаты в большинстве случаев набирались среди мусульман, значительно чаще самих тюрок, либо принявших ислам обитателей других государств (арабов, боснийцев и т.д.). При продолжительной работы они имели возможность рассчитывать на получение особенного статуса, т.е. их хозяйства освобождались от налогов.

самые боеспособными из них считались отряды албанцев (арнаутов, как их именовали турки). Считалось, что лишь арнаутские части способны сравнятся с янычарами по уровню боеготовности.

Эти подразделения, узнаваемые под различными заглавиями — азапы, левенды, дели, кугугли и т.д., чужестранцы довольно часто вычисляли янычарами.

В XVI в. Турция достигла большого могущества.

Но, захватив Венгрию на западе и Ирак на востоке, империя уже не смогла дальше раздвинуть собственные границы. Соперники сумели остановить ее натиск.

Тем временем суда Колумба и Васко да Шума уже нанесли по туркам замечательнейший удар, породив явление, известное как революция стоимостей.

Его сущность заключалось в следующем: столетиями базой финансовой совокупности Европы, как и других государств мира, было серебро и золото. Но европейцы нуждались в товарах, каковые они имели возможность взять лишь на востоке – шелк (база гигиены), перец (замена холодильников), специи (база лекарств), каковые они имели возможность приобрести лишь на Востоке. А вместо им предложить было нечего.

Исходя из этого серебро и золото столетиями уходило из Европы на Восток. Чем больше развивалась Европа, тем больше рос ее товарооборот, следовательно возрастала потребность в деньгах, т.е. в драгоценных металлах. А они уходили на Восток.

Исходя из этого драгоценных металлов не хватало, т.е. цены на товары в монетах (т.е. в серебре и золоте) либо оставались стабильными (в среднем), либо росли.

Более того, полный контроль за данной торговлей между Западом и Востоком, попавшей в руки турок по окончании Египта и завоевания Сирии, приносил империи огромные доходы.

Но в то время, когда Васко да Шума открыл морской путь в Индию, приблизительно добрая половина пряностей начала доставляться в Европу по морю, в обход османских таможен и купцов. А в то время, когда испанцы завоевали Америку, сперва ограбив ее, а позже наладив в том месте массовую добычу серебра и золота посредством бесплатной рабочей силы индейцев, в Европу хлынуло огромное количество драгоценных металлов. Предложение превысило спрос, и цена серебра и золота быстро упала.

Это означало, что монеты обесценились, а цены, соответственно выросли. В следствии за один век цены выросли в три четыре раза. Те, кто приобретал фиксированные доходы, поняли, что приобретая те же деньги, они не смогут брать столько же товаров.

В Турции такие доходы, т.е. жалование от страны либо установленные страной налоги с крестьян, приобретали все ее солдаты.

Первыми на себе данный удар почувствовали тимариоты. Они и раньше без шуток страдали от повышения размеров империи. Когда-то их предки имели возможность появляться на территории неприятеля, предназначенной для разграбления, за пара дней либо хотя бы недель пути.

Это разрешало не только ограбить владения соперника, но доставить к себе все награбленное (скот, пленников, имущество, которое возможно навьючить на пленников и скот), где применять его в хозяйстве либо со временем реализовать, тихо дождавшись удачной цены. Сейчас, в то время, когда дорога до владений соперника в одну сторону часто занимала месяцы, добычу приходилось реализовывать хитроумных торговцам, платившим за нее значительно меньше.

Помимо этого, далекие походы приводили к тому, что тимариоты на продолжительные месяцы не могли смотреть за своим хозяйством.

В итоге у тимариотов было два пути. Первый, классический путь заключался в том, дабы попытаться взять больше добычи и заслужить пожалования падишаха в виде новых поместий. Но в условиях, в то время, когда походы давали мало добычи и не приносили новых завоеваний, данный путь был малореален: у власти просто не было для того чтобы количества почвы, дабы наградить всех.

Более того, стараясь снарядить себя и собственных солдат, подобные традиционалисты в новых условиях .

Вторым методом становилось оседание на земле, в то время, когда наследник доблестных солдат старался наладить собственный хозяйство, по максимуму не ходить в походы, значительно чаще давая взятки наместнику, дабы его признали больным и т.д.

Само собой разумеется, на практике многие тимариоты пробовали совмещать оба этих пути, либо старались как-то выкрутиться.

Иначе, местные паши, видя растушую необходимость в пехоте и усиление собственного могущества за счет роста собственных отрядов, часто сами подталкивали тимариотов ко второму пути либо захватывали их почвы.

В итоге качество и количество солдат тимариотского ополчения неспешно уменьшалось. Но росло могущество провинциальных пашей и их отрядов, противовесом которых были все более слабеющие части тимариотов и капы кулу.

Следовательно, капы кулу из одного из элементов османской армии все больше преобразовывались в главную военную опору власти султана.

Исходя из этого численность янычар росла, и в первой половине XVII в. в рядах корпуса уже числилось 30-35 тыс. янычар. Общее колличество капы кулу достигла более пятидесяти тысяч. Этому содействовало то, что с 1574 г. не запрещалось записывать в корпус молодых мусульман.

Но наряду с этим революция стоимостей совершенно верно так же ударила и по национальным доходам, и по жалованию янычар. Доходы страны падали, а из-за ослабления совокупности контроля над местными властями правительство уже не имело возможности расширить собственную долю в доходах. Напротив, фактические доходы правительства падали.

Так, не смотря на то, что правительство очень нуждалось в янычарах, но не имело возможности обеспечить им хорошее содержание. Жалование рядовых янычар стало ниже, чем плата чернорабочих в Стамбуле, его довольно часто выдавали с порченой монетой и задержками.

В этих условиях первой жертвой стала дисциплина янычарского корпуса. Получая лояльности янычар, власти закрывали глаза на бессчётные нарушения порядка. Янычары стали значительно меньше тренироваться, начальники янычар намного больше должны были учитывать вывод подчиненных, чем раньше.

Пользуясь взятой свободой, янычары начинают получать деньги.

Многие янычары начинают заниматься мелкой торговлей и ремеслом. Как уже говорилось, их статус разрешал им не платить налогов. Помимо этого, потому, что они делали обязанность пожарных и полиции, то соперничать с ними было, мягко говоря, непросто.

Наконец, и суды довольно часто не решались связываться с янычарами.

Помимо этого, часто янычары, правильнее их офицеры от имени собственных подразделений, начинают оказывать покровительство мелким лавочникам и ремесленникам. Снаружи это выражается в том, что в лавке, к примеру на стене, висит либо ятаган, либо янычарский колпак. Это указывает, что эта лавка находится под защитой янычар данного подразделения, прежде всего от вторых янычар, и от вымогательств местных государственныхы служащих. Т.е. практически обращение шла о необычном крышевании.

Время от времени это разрешало лавочнику либо ремесленнику не платить хотя бы часть национальных налогов.

Помимо этого, в янычарском корпусе увеличивается число «мертвых душ». Не информируя о утратах, офицеры янычар приобретают жалование за погибших товарищей.

Более того, документы на звание янычар начинают продаваться торговцам и ремесленникам, каковые, приобретя их и приобретя официальный статус янычара, занимаются своим делом, не платя налоги и не завися от властей. При мобилизации подобные янычары дают взятки офицерам, каковые оказывают помощь им избежать призыва.

Так, в корпуса происходит разделение на ветхих янычар, каковые худо-бедно несут работу, приобретают разные доходы, и тех, кто лишь числится янычарами. Установить правильное соотношение между теми и другими нереально.

Иногда, в то время, когда к власти приходил достаточно влиятельный визирь, проводились проверки, определенное количество новых янычар вычеркивались из перечней.

Но скоро обстановка возвращалась на круги собственная.

Очевидно, власти видели ослабление боеготовности янычарского корпуса. Первым это понял султан Осман II (1618-1622). Юный (вступил на трон в 14 лет) султан стремился возродить славу Османов.

Он лично проводил милицейский проверки Стамбула, после этого возглавил поход турок на Польшу. Но под Хотином убедился, что его бессчётные армии уступают по собственному качеству европейским наемникам, применявшим линейную совокупность. В следствии Осман решил совершить серьёзную реформу — на протяжении собственного паломничества в Мекку он собирался собрать в Анатолии новые войска, каковые он научит на европейский манер, и заменить ими янычар.

О его ответе стало известно, и юный султан был убит янычарами. Не смотря на то, что позднее рота, которая сделала это, была распущена, а палач султана казнен, янычары еще неоднократно свергали султанов.

Следующему султану, Мураду IV, взявшему прозвище Кровавый, удалось приобрести помощь части янычар и сановников, утомившихся от хаоса и бардака, воцарившегося кроме того в столице. Благодаря их помощи он усилил собственную власть, а после этого приступил к безжалостному террору против обиженных. Потому, что войско тимариотов уже утратило собственную боеготовность, он начал увеличивать количество капы кулу, доведя численность янычар до 46 тыс.

При нем была официально отменена совокупность девширмие, но последний комплект случился в 1607 г., потому, что желающих проходить службу в янычарах и без того хватало. Отныне корпус капы кулу формировался лишь за счет молодых юношей-мусульман.

Преемник Мурада, Ибрагим I Дели (Сумасшедший), был свергнут янычарами.

Сын Дели Мехмед IV Аваджи (Охотник) передал всю власть в руки семейства визирей Кепрелю, отдаваясь любимому занятию. В итоге очередной представитель семейства, Кара-Мустафа Кепрелю, напал на Австрию, но был разбит под Веной. Для борьбы против турок была организована коалиция европейских держав, и началась война, частью которой стали Крымские Азовские походы и походы Голицына Петра. Численность янычар снова выросла до 70 тыс., а общее колличество капы кулу достигла 100 с лишним тысяч.

Но, по окончании окончания войны количество янычар было быстро сокращенно до приблизительно 33 тыс.

Так, цифра в 30 с лишним тысяч янычар и приблизительно 50 с лишним тысяч для всего состава капы кулу представляется самая чёткой оценкой численности этих подразделений в мирное время.

Сейчас янычары совсем превратились в простые наемные части. Вместе с отрядами провинциальных пашей они составляли базу османской армии.

направляться подчернуть, что в отношении янычар того времени существует пара устойчивых мифов. Помимо этого, что практические все пешие армии османов сейчас именуют янычарами, существует миф о тьмочисленности мусульманских армий и легенда о крайней деградации янычарского корпуса, и о том, что они свергали султанов и визирей легко из каприза.

Во-первых, давайте разберемся с численностью османских армий. Значительно чаще наряду с этим идут ссылки на эти разных соперников османов, оценивавших их войска. По понятным обстоятельствам, эти полководцы были заинтересованы в преувеличении численности соперника.

Помимо этого, в отличие от регулярных армий, в османских частях каждое подразделение формировалось самостоятельно и имело собственный обоз, т.е. процент некомбатантов в турецкой армии был намного выше, чем у ее европейских соперников.

Не следует забывать и о том, что как продемонстрировано выше, офицеры янычар, так и провинциальные паши были заинтересованы в раздувании численности собственных подразделений.

Не смотря на то, что размеры преувеличения численности османских армий еще предстоит установить, возможно предположить следующее. Учитывая, что большая часть янычар оставалась нести гарнизонную работу, и бессчётные приписки, возможно смело высказать предположение, что вывести на театр боевых действий (в целом) более 50 тыс. капы кулу (с учетом того, что при боевых действий в состав корпуса набирали дополнительных солдат) очень маловероятно.

Общее колличество армий султана вряд ли превышала 100-150 тыс. человек (не считая армий подчинённых, типа татар, молдаван, египтян и т.д.).

Во-вторых, уточним боевые качества янычар сейчас. Янычары так же, как и прежде старались выждать атаку неприятеля за упрочнениями, либо же нападали неровной трапецией, практически толпой, не выполняя строя, правильнее, из-за отсутствия строевой подготовки не умея его выполнять.

Иначе янычары, ядро которых составляли люди, унаследовавшие собственную профессию, имели хорошую подготовку в обращении с оружием, владели изрядной упорством и стойкостью.

Не смотря на то, что османы сейчас терпели много поражений, а также от русских армий, русские полководцы не склонны были вычислять их игрушками для битья. А австрийцы неоднократно терпели поражения от турок в течении всего XVIII в.

Довольно склонности янычар к мятежу, возможно подметить, что в XVII в. они свергли троих султанов, в XVIII в. — двоих. Намного чаще беспокойства среди янычар приводили к смене великого визиря, т.е. премьер-министра. Однако, направляться учитывать, что янычары в указанный период были весьма тесно связанны с разными группами населения.

Потом напомним, что все свергнутые ими султаны были достаточно непопулярны, и их свержение в большинстве случаев вызывалась действиями самых различных сил, частью которых были янычары.

У самих янычар громаднейшее неприятие вызывали реформы армии. Сами янычары переучиваться и подчиняться европейским инструкторам с их твёрдой дисциплиной не желали. Но и допустить создание важной альтернативы себе как базе армии султана они не хотели. В следствии все попытки создать современную армию, каковые иногда предпринимали османы в XVIII в., окончились провалом.

самый настойчивым был султан Селим III. По окончании последовательности поражений, понесенных от французских войск и русских, он решил создать новую совокупность организации армии, в которой не было места янычарам. В следствии его реформ, вызвавших волнения и недовольства у большой части османского общества, вспыхнул султан и мятеж янычар был свергнут.

Его племянник Махмуд II сумел подготовить реформы более шепетильно и заручиться помощью общества. В итоге к 1826 г. ему удалось создать гвардейские части.

В то время, когда среди янычар по этому поводу снова начались беспокойства, султан сумел приобрести помощь духовенства, осудившего мятеж (задержанным задавался вопрос — ты янычар либо мусульманин?), и громадного количества обитателей, каковые присоединились к его армиям.

Янычары постарались отсидеться в казармах, но артиллерия сообщила собственный веское слово — казармы были сожжены, большая часть янычар погибла в битвах либо была казнена. После этого были разосланы указы об уничтожении янычар в провинции, где значительно чаще все свелось к роспуску янычарских подразделений.

Разгром янычар без шуток ослабил турецкую армию и существенно содействовал освобождению Греции от османского господства.

Янычары | Османская Империя | Великолепный Век.

Увлекательные записи:

- Исчезнувшая южная америка велизара симеоновски. часть ii: прочие иные

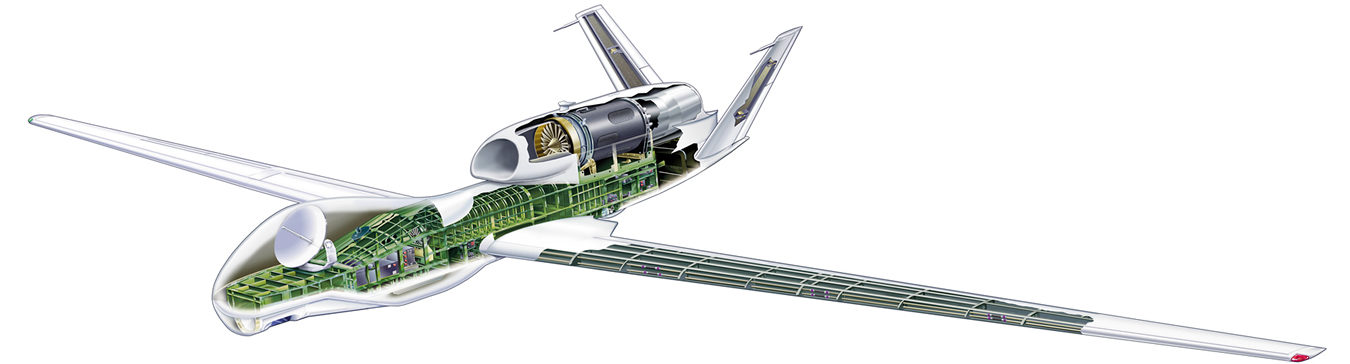

- Часть viii. новый моонзунд

- Программа кораблестроения вмф рф, или очень плохое предчувствие (часть 2)

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны:

-

Сравнение путей исторического развития османской и российской империй.

Нельзя не согласиться с тем, что между Османской и Российской империями существуют бессчётные точки совпадения, впредь до хронологических. Оба страны…

-

Мир грандиозной византийской империи

Прекрасная альтернатива сотрудника Серафима (его АИ с картами я уже выкладывал ранее). Сущность развилки возможно прочесть в предисловии к статье. И…

-

Армии ислама. краткий очерк основных военных тенденций ближнего и среднего востока vi-xi вв.

Составлен автором чтобы разобраться самому в этом непростом вопросе, и потому очень который нуждается в дополнениях и критике. 1) Арабские армейские…

-

Россия без большевиков. танки русской армии первой половины 30-х. часть5. заключение.

На протяжении ПМВ для действующей русской армии сочли достаточным иметь в дополнение к 12 бронеавтомобильным 13 ТАНКОВЫХ БАДов (бронеавтодивизион) по 30…

-

Секретная военная тактика. марш резиновой армии

С автомобилями и надувными танками по окончании дня- D строго засекреченное подразделение США должно было учавствовать в войне и расставить Wehrmacht-у…

-

Попытка разобраться в перипетиях войны, бушевавшей на Аппенинах более 2000 лет назад. Пологаю, что не совершу ошибку, в случае если заявлю, что интерес к…