P-38 известен тем, что на нем летали два самых результативных лётчика-истребителя в истории американской военной авиации — Ричард Айра Бонг и Томас Макгуайр, и видный французский автор Антуан де Сент-Экзюпери, что погиб в полёте над морем летом 1944.

Двадцать девятого июня исполнилось 116 лет со дня рождения французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери.

— Ну, так вот

Он все стучит и стучит по столу, не глядя на нас.

— Дело весьма скверное

Он пожимает плечами.

— Скверное задание. Но в штабе настаивают Настойчиво настаивают Я возражал, но они настаивают Вот так-то.

— Учитывая обстановку, — заключает майор, — с риском принимать во внимание не приходится

«Да как же я засеку вам позиции, в случае если буду лететь в десяти метрах от почвы со скоростью пятьсот тридцать км/ч?» — «Разрешите, но вы же заметите, откуда по вас начнут бить! Раз бьют, значит, позиции германские».

— Ну и ржал же я затем, — заключил Дютертр.

Дело в том, что французские воины в глаза не видели французских самолетов. Их всего тысяча, и они рассеяны от Дюнкерка до Эльзаса. Вернее говоря, растворены в бесконечности.

Исходя из этого в то время, когда над фронтом проносится самолет, он точно германский. И его стараются сбить прежде, чем он успеет скинуть бомбы. Заслышав шум в небе, скорострельные пушки и пулемёты сразу же открывают пламя.

— Прямо скажем, полезные сведения приобретают они при таковой способе!.. — добавил Дютертр.

А в это же время эти сведения будут приняты в расчет, потому что на войне надеется принимать в расчет эти разведки!..

Мы должны совершить дальний разведывательный полет на высоте десять тысяч метров и на обратном пути, снизившись до семисот метров, засечь скопление танков недалеко от Арраса. Все это он излагает таким тоном, как будто бы говорит:

«— Позже сверните во вторую улицу направо и идите до первой площади; в том месте, на углу, купите мне в киоске коробку спичек

— светло, господин майор».

— В случае если у вас уж весьма душа не лежит к этому заданию если вы сейчас не в форме, я могу

— Что вы, господин майор?

Майор замечательно знает, что предложение его нелепо. Но в то время, когда экипаж не возвращается, все вспоминают, как мрачны были лица людей перед вылетом. Эту мрачность растолковывают предчувствием.

И корят себя за то, что не посчитались с ней.

— Курс готов, господин капитан.

Хорошо. Курс готов. Неисправимое задание Спрашивается, имеется ли суть обрекать на смерть экипаж для сведений, каковые никому не необходимы и каковые, даже в том случае, если кто-нибудь из нас сохранится и доставит их, ни при каких обстоятельствах и никому не будут переданы

— Наняли бы они себе спиритов, в том месте, в штабе

— Для чего?

— Да дабы мы имели возможность передать им вечером, через крутящийся столик, эти их сведения!

— По причине того, что над Альбером непрерывно охраняют три звена германских истребителей. Одно на высоте шесть тысяч метров, второе — семь с половиной, третье — десять тысяч. Ни одно не уходит, пока не явится смена.

Это заведомо неодолимая преграда. Ты угодишь в западню. А позже, погляди-ка

— Меньше, ты решил безотлагательно сказать мне, что, потому, что существует германская авиация, мой вылет — вещь очень неосторожная! Беги и доложи об этом генералу!..

А в это же время Везэну ничего не необходимо дружески ободрить меня, назвав эти пресловутые истребители легко какими-то самолетами, каковые болтаются в районе Альбера

Суть был бы совершенно верно такой же!

— Из-за чего вы все время рассказываете. «Я да превосходно»?

— Я ищу карандаш, господин капитан.

Ларингофоны не отказали.

— Стрелок, давление в баллонах обычное?

— Я да обычное.

— Во всех трех?

— Во всех трех.

— Дютертр, готов?

— Готов.

— Стрелок, готов?

— Готов.

— Тогда — двинулись.

И я отрываюсь от почвы.

Я становлюсь и тем, кто нажимает на кнопку S и на кнопку А, дабы проверить собственные пулеметы. Кстати

— Эй, стрелок, в том месте сзади, в вашем секторе, нет большого населенного пункта? Не попадает он в поле обстрела?

— Гм нет, господин капитан.

— Ну, тогда давайте. Удостоверьтесь в надежности пулеметы.

Я слышу очереди.

Я спрошу его:

— А вы понимаете, сколько сейчас у летчика устройств, за которыми он обязан следить?

— Откуда же мне знать?

— Ну все-таки, назовите какую-нибудь цифру.

Какой он неучтивый, мой хозяин.

— Назовите любую цифру!

— Ну, семь.

— Сто три!

И я буду доволен.

— тан?

— Скоро удостоверьтесь в надежности контакты. Я слышу вас с перерывами. Вы меня слышите?

— шу вас тан

— А ну-ка, встряхните собственный хозяйство! Вы слышите меня?

Голос Дютертра опять делается ясным:

— Слышу вас превосходно, господин капитан!

— Ну так вот: сейчас управление снова мёрзнет, штурвал ходит туго, а педали совсем заело!

— Веселенькая история. А высота?

— Девять тысяч семьсот.

— Температура?

— Сорок восемь ниже нуля. Кислород у вас в порядке?

— В порядке, господин капитан.

— Стрелок, кислород в порядке?

Нет ответа.

— Стрелок!

Нет ответа.

— Дютертр, вы слышите стрелка?

— Не слышу, господин капитан

— Позовите его!

— Стрелок! Эй, стрелок!

Нет ответа.

Но перед тем как пойти на понижение, я быстро встряхиваю самолет, дабы разбудить стрелка, если он заснул.

— Господин капитан?

— Это вы, стрелок?

— Я гм да

— Вы что, не в полной мере в этом уверены?

— Уверен!

— Из-за чего вы не отвечали?

— Я контролировал передатчик. Я отключался!

— Балбес! Нужно давать предупреждение! Я чуть не отправился на посадку: думал, вы погибли!

— Я нет

— доверять . Но больше не устраивайте мне таких штук! Давайте предупреждение, линия побери, перед тем как отключаться!

— Слушаюсь, господин капитан. Буду давать предупреждение.

Дело в том, что организм не сходу чувствует нарушение подачи кислорода. Наступает легкое забытье, через пара секунд — обморок, а через пара мин. — смерть. Исходя из этого пилот все время обязан смотреть за поступлением кислорода и за самочувствием экипажа.

И я пощипываю трубку собственной маски, дабы носом почувствовать теплую струю, несущую судьбу.

— Капитан курс!

Совершенно верно. Я отклонился влево. Это не просто так Меня отталкивает город Альбер.

Я угадываю его, не смотря на то, что он весьма на большом растоянии в первых рядах. Но он уже давит на мое тело всей тяжестью собственной «заведомо неодолимой преграды».

— Стрелок!

— Капитан?

— Слышали? Шесть истребителей, шесть, в первых рядах — слева!

— Слышал, капитан!

— Дютертр, они нас увидели?

— Увидели. Разворачиваются на нас. Мы выше метров на пятьсот.

— Стрелок, слышали? Мы выше на пятьсот метров. Дютертр! Еще далеко?

— пара секунд.

— Стрелок, слышали? Через пара секунд будут у нас в хвосте. Вот они, я их вижу! Маленькие. Рой ядовитых ос.

— Слушаю, господин капитан.

— Нет ничего.

— А что было, господин капитан?

— Ничего Мне показалось нет ничего

Я им ничего не сообщу. Я не планирую над ними шутить. В случае если я войду в штопор, они это и сами осознают. Они и сами осознают, что я вхожу в штопор

Необычно, что я обливаюсь позже при 50° мороза. Необычно. О, сейчас мне ясно, что происходит: я медлено теряю сознание. Совсем медлено

Я вижу приборную доску. Я уже не вижу приборной доски. Мои руки на штурвале слабеют. У меня кроме того нет сил сказать.

Я забываюсь. Забыться

Мну пальцами резиновую трубку. В шнобель бьет струя, несущая судьба. Значит, кислород в порядке Значит Ну само собой разумеется. Я легко дурак.

Все дело в педалях. Я навалился на них, как грузчик, как ломовик. На высоте десять тысяч метров я вел себя, как силач в балагане. А ведь кислорода мне чуть хватает.

Расходовать его нужно было экономно. Сейчас я расплачиваюсь за собственную оргию

Я дышу через чур довольно часто. Сердце у меня бьется скоро, весьма скоро. Оно как не сильный бубенчик.

Я ничего не сообщу моему экипажу. В случае если я войду в штопор, они успеют об этом определить! Я вижу приборную доску Я уже не вижу приборной доски Я обливаюсь позже, и мне безрадостно.

Жизнь медлено возвратилась ко мне.

— Дютертр!..

— Слушаю, господин капитан!

Мне хочется поведать ему о произошедшем.

— Я считал что

Но я отказываюсь от собственного намерения. Слова съедают практически целый кислород, и я запыхался уже от трех слов. Я прихожу в себя, но я еще не сильный, весьма не сильный

— Так что же было, господин капитан?

— Нет ничего.

— Право, господин капитан, вы рассказываете тайными!

Как на данный момент вижу его на госпитальной койке. Совершая парашютные прыжки, Сагон зацепился за хвостовое оперение и разбил себе колено, но он кроме того не почувствовал толчка. руки и Лицо у него достаточно очень сильно обожжены, но в конечном итоге состояние его не внушает тревоги.

Он говорит об этом происшествии неторопливо, равнодушным тоном, как будто бы отчитывается в выполненной работе.

— Я осознал, что они стреляют, в то время, когда со всех сторон заметил трассирующие пули. Приборная доска у меня разлетелась. Позже я увидел легкий дымок, ну совсем легкий!

Откуда-то спереди. Я поразмыслил, что это вы же понимаете, в том месте соединительная трубка Пламя было несильное

Сагон морщится, напрягая память. Ему думается ответственным, дабы мы знали, сильное было пламя либо несильное. Он колеблется:

— А все-таки в том месте был пламя Тогда я приказал им прыгать

По причине того, что пламя за десять секунд превращает самолет в факел!

— Тут я открыл люк. И напрасно. Пламя потянуло в кабину Мне стало мало не по себе.

На высоте семь тысяч метров паровозная топка изрыгает прямо вам в пузо потоки пламени, а вам мало не по себе! Я не желаю грешить против Сагона и потому не стану превозносить его героизм либо его скромность. Сагон не принял бы за собой ни героизма, ни скромности.

Он сообщил бы: «Нет, мне вправду стало мало не по себе» И он очевидно старается быть правильным.

— Я сделал вывод, что остался один. Я сделал вывод, что возможно прыгать (руки и Лицо у него уже были обожжены.) Я приподнялся, перетащил ногу через борт кабины и задержался на крыле. Позже согнулся вперед: смотрю, навигатора нет

Навигатор, убитый наповал огнем истребителей, лежал в глубине кабины.

— Тогда я сдвинулся назад, взглянул — стрелка нет

Стрелок также был мертв.

— Я сделал вывод, что остался один

Он соображал:

— Если бы я знал я имел возможность бы снова влезть в кабину Горело не так уж очень сильно Я продолжительно держался на крыле. Перед тем как выбраться из кабины, я поставил самолет на кабрирование. Машина шла верно, дышать было возможно, я ощущал себя хорошо. Да-да, я продолжительно держался на крыле Я не знал, что делать

Перед Сагоном вовсе не появлялось каких-либо неразрешимых неприятностей: он считал, что остался на борту один, самолет его горел, а истребители все заходили и заходили на него, поливая его пулями. Из рассказа Сагона нам стало очевидным одно: он не испытывал никаких жажд. Он ничего не испытывал.

Времени у него было какое количество угодно. Делать ему было совсем нечего. И неспешно я познавал это необычное чувство, время от времени сопровождающее неизбежность близкой смерти: внезапно тебе делается нечего делать Как это непохоже на всякие басни о дух захватывающем низвержении в небытие!

Сагон оставался в том месте, на крыле, как будто бы выкинутый за пределы времени.

— А позже я прыгнул, — сообщил он, — прыгнул неудачно. Меня закрутило. Я опасался через чур рано дернуть за кольцо, дабы не запутаться в парашюте.

Подождал, пока не выровняюсь. О, ожидал я продолжительно

Итак, Сагону запомнилось, что от начала и до конца происшествия он чего-то ожидал. Ожидал, пока пламя станет посильнее. Позже, неизвестно чего, ожидал на крыле.

И на протяжении свободного падения по вертикали на землю также ожидал.

И это был Сагон, да, это был обыкновенный Сагон, еще более простой, чем в большинстве случаев, Сагон, что, стоя над пропастью, с досадой и недоумением топтался на месте.

В Испании я видел, как из-под обломков уничтоженного боеприпасом дома извлекли человека, которого откапывали пара дней. Безмолвно и, казалось, неожиданно оробев, масса людей окружила его — его, возвратившегося чуть ли не с того света. Покрытый щебнем и мусором, практически обезумевший от голода и удушья, он был похож на ископаемое чудовище.

В то время, когда кое-кто, осмелившись, начал задавать ему вопросы, а он с тупым вниманием начал прислушиваться, робость толпы сменилась эмоцией неловкости.

Но в то время, когда человек смог отвечать, он сообщил:

— Да-да, я слышал какой-то треск

Либо еще:

— Мне пришлось нелегко. Это тянулось продолжительно Ох как продолжительно

Либо:

— Болела поясница, очень сильно болела

И данный человек говорил нам лишь об этом человеке. Больше всего он сказал о часах, каковые утратил

— Уж я искал их, искал хорошие были часы но в данной кромешной тьме

— Думается, стреляют.

Откуда ему знать? Разрывы через чур далеки, и пятна дыма сливаются с почвой. Они, само собой разумеется, и не сохраняют надежду сбить нас таким неточным огнем. На высоте десять тысяч метров мы фактически неуязвимы. Они стреляют, дабы выяснить отечественное положение и, возможно, навести на нас истребителей.

Истребителей, затерянных в небе, подобно невидимой пыли.

С почвы нас видно благодаря белому перламутровому шлейфу, что самолет, летя на громадной высоте, волочит за собой, как подвенечную фату. Сотрясение, вызываемое полетом, кристаллизует водяные пары воздуха. И мы разматываем за собой перистую ленту из ледяных игл.

В случае если атмосферные условия помогают образованию туч, данный след будет медлительно распухать и превратится в вечернее облако над полями.

Истребители смогут найти нас по бортовой рации, по пучкам разрывов и, наконец, благодаря вызывающей роскоши отечественного белого шлейфа.

«Шлейф из паутины». Эти слова будят мое воображение. Передо мной появляется образ, что вначале думается мне прекрасным: «недоступные, как ослепительно прекрасная дама, мы шествуем навстречу собственной судьбе, медлительно влача за собой долгий шлейф из ледяных звезд»

— Дайте-ка левой ноги!

Вот это реальность. Но я опять возвращаюсь к собственной недорогой поэзии:

«за этим виражом развернёт и целый сонм отечественных поклонников»

Разрешить левой дать левой

Легко сообщить! Ослепительно прекрасной даме не удается ее вираж.

— В случае если станете петь вам не поздоровится господин капитан.

Неужто я пел?

Но, Дютертр отбивает у меня всякую охоту к легкой музыке:

— Я практически закончил съемку. Не так долго осталось ждать возможно понижаться к Аррасу.

Возможно Возможно очевидно! Нужно пользоваться эргономичным случаем.

Вот так вещь! Рукоятки сектора газа также замерзли

Рукоятки сектора газа замерзли. Я должен идти на полном режиме. И вот эти два куска железа ставят меня перед неразрешимыми проблемами.

На моем самолете предел повышения шага винтов очень сильно занижен. В случае если я буду пикировать на полном газу, мне вряд ли избежать скорости, близкой к восьмистам километрам в час, и раскрутки винтов. А раскрутка винтов может привести к разрыву вала.

В крайнем случае я имел возможность бы отключить зажигание. Но тогда я отправлюсь на неизбежную аварию. Эта авария приведет к срыву задания, и, быть может, к утрата самолета.

Не любая местность пригодна для посадки автомобили, касающейся почвы на скорости сто восемьдесят км/ч.

Значит, не смотря ни на что нужно высвободить рукоятки. По окончании первого упрочнения мне удается одолеть левую. Но правая все еще не слушается.

Сейчас я имел возможность бы сократиться на допустимой скорости, убавив обороты хотя бы одного, левого мотора, которым я могу руководить. Но в случае если я уменьшу число оборотов левого мотора, мне нужно будет компенсировать боковую тягу правого, которая неизбежно будет разворачивать машину влево. Мне нужно этому противодействовать. А педали, при помощи которых это достигается, также совсем замерзли.

Значит, я лишен возможности что-либо компенсировать. В случае если я убавлю обороты левого мотора, то войду в штопор.

Итак, мне ничего не остается, как пойти на риск и превышать предел числа оборотов, за которым теоретически вероятен разрыв вала. Три тысячи пятьсот оборотов: угроза разрыва.

Я пребываю в группе 2/33 с ноября. Когда я прибыл, товарищи предотвратили меня:

— Сейчас будешь болтаться над Германией без пулеметов и без управления.

И в утешение прибавили:

— Не нервничай. Это не меняет дела: истребители все равно сбивают нас прежде, чем мы успеваем их подметить.

И вот в мае, спустя полгода затем беседы, управление и пулемёты замерзают .

Я вспоминаю изречение, древнее, как моя страна: «В то время, когда думается, что Франция уже погибла, ее выручает чудо». Я осознал, из-за чего это так. Бывало, ужасная трагедия приводила в негодность отечественную отличную административную машину, и становилось ясно, что починить ее нереально.

Тогда, за неимением лучшего, ее заменяли простыми людьми. И эти люди выручали все.

— Возможно понижаться!

Я могу понижаться. Я снижусь. Я полечу к Аррасу на малой высоте.

За мной тысячелетняя духовная культура, она задолжала мне оказать помощь. Но она мне не оказывает помощь. на данный момент, очевидно, не время пожинать ее плоды.

На скорости восемьсот км/ч и при трех тысячах пятистах тридцати оборотах в 60 секунд я теряю высоту.

— Курс на юг, капитан. Излишек высоты ликвидируем во французской территории!

— Осознал. Сто семьдесят два.

Пускай будет сто семьдесят два. Воображаю себе эпитафию: «Вел самолет совершенно верно по курсу сто семьдесят два». какое количество времени возможно продержаться, бросая столь нелепый вызов неприятелю? Я лечу на высоте семьсот пятьдесят метров под потолком из целых туч. Встань я еще на тридцать метров, и Дютертр уже ничего не сможет сфотографировать.

Приходится лететь прямо на виду, предоставляя германской артиллерии учебную цель. Семьсот метров — запрещенная высота. Тут являешься мишенью для всей равнины. Принимаешь на себя пламя всей армии. Становишься дешёв орудиям любого калибра.

Целую вечность остаешься в зоне обстрела каждого орудия. Это уже не обстрел — это избиение палками. Как словно бы тысячью палок стараются сбить один орех.

Я все досконально продумал: на парашют рассчитывать нечего. В то время, когда подбитый самолет начнет падать, лишь на то, дабы открыть люк, потребуется больше секунд, чем продлится само падение. Дабы открыть люк, нужно семь раз развернуть тугую рукоятку.

А помимо этого, на громадной скорости крышка люка деформируется и перестает входить в паз.

Ничего не сделаешь. в один раз приходится проглотить эту пилюлю! Дело не умное: держать курс сто семьдесят два.

Мать сказала нам: «Паула требует всех вас расцеловать за нее». И мать целовала нас всех за Паулу.

— А Паула знает, что я вырос?

— Само собой разумеется знает.

Паула знала все.

— Господин капитан, они стреляют.

Паула, в меня стреляют! Я бросаю взор на высотомер: шестьсот пятьдесят метров. Облачность на высоте семьсот метров. Ну что ж. Ничего не сделаешь. Но, вопреки моим предчувствиям, мир под тучами совсем не тёмный: он светло синий. Сказочно светло синий.

Наступают сумерки, и вся равнина светло синий. Местами идет ливень. И от дождя она светло синий

— Сто семьдесят пять.

Моя эпитафия уже теряет собственный жёсткое благородство: «Вел самолет по курсу сто семьдесят два, сто семьдесят четыре, сто шестьдесят восемь, сто семьдесят пять» Это уже легкомыслие. Вот тебе на! Мотор чихает! Он охлаждается.

Закрываю створки капота. Хорошо. Пора открыть запасной бак — я поворачиваю ручку. Не забыл ли я чего?

Бросаю взор на указатель давления масла. Все в порядке.

— Дрянь дело, господин капитан.

Слышишь, Паула? Дело пахнет керосином. И все-таки я не могу не поражаться синеве этого вечера. Она так необыкновенна! Цвет до того глубочайший! И эти бегущие фруктовые деревья, возможно сливы. Я вписался в пейзаж.

С витринами покончено! Я преступник, перепрыгнувший через ограду. Широкими шагами я ступаю по мокрой люцерне и краду сливы. Паула, это нелепая война. Война печальная и такая светло синий!

Я мало заблудился. Я открыл эту неординарную страну, уже старея О нет, мне не страшно. Мало безрадостно, и все.

— Маневрируйте, капитан!

Вот это новая игра, Паула! Надавишь правой ногой, надавишь левой — и артиллерия запутана . В то время, когда я падал, я набивал себе шишки. Ты, само собой разумеется, делала мне примочки. Не так долго осталось ждать мне до зарезу пригодятся твои примочки.

И все-таки знаешь она сказочна, эта вечерняя синева!

В том месте, в первых рядах, я увидел три расходящихся копья. Три вертикальных стебля, долгих и блестящих. Следы трассирующих пуль либо снарядов малого калибра.

И все это золотилось. Внезапно я заметил, как в синеве вечера метнулся ввысь ослепительный блеск тройного светильника

— Капитан! Слева сильнейший пламя! Берите вправо!

Жму на педаль.

И внезапно:

— Ну, капитан! Для того чтобы я еще не видывал

Для того чтобы я также не видывал. Я прекратил быть неуязвимым. О, я и не знал, что я все-таки сохранял надежду

Склонившись над почвой, я не увидел, что безлюдное пространство между тучами и мной неспешно расширилось. Трассирующие боеприпасы излучали пшеничный свет: откуда мне было знать, что, достигнув высшей точки, они вонзают в небо что-то чёрное, как будто бы вбивают гвозди. Я вижу, как эти дымки разрывов уже планируют в клубящиеся пирамиды, уплывающие назад с медлительностью полярных льдин.

В то время, когда наблюдаешь на них с для того чтобы расстояния, думается, что сам ты неподвижен.

Я знаю, что эти сооружения, чуть появившись, становятся надёжны. Все эти хлопья располагали властью над смертью и жизнью в течение только сотой доли секунды. Но незаметно они окружили меня со всех сторон.

С их возникновением над моей головой нависает тяжесть сурового решения суда.

Эти целые бесшумные взрывы, заглушаемые ревом мотора, создают иллюзию необычайной тишины. Я ничего не чувствую. Во мне зияет пустота ожидания, как будто бы мои судьи удалились на совет.

Я думаю я все-таки думаю: «Они берут через чур высоко!» Я запрокидываю голову и вижу, как, как будто бы неохотно, отлетает назад целая свора орлов. Эти отказались от добычи. Но сохранять надежду не на что.

Орудия, бившие мимо нас, пристреливаются. Стенки разрывов снова вырастают уже на отечественной высоте. Любая огневая точка за пара секунд строит собственную пирамиду взрывов, но тут же отказывается от нее за негодностью, дабы воздвигнуть новую в другом месте.

Пламя не ищет нас: он замыкает нас в кольцо.

— Дютертр, на большом растоянии еще?

— продержаться бы хоть 180 секунд, мы бы закончили но

— Может, проскочим

— Черта с два!

До чего она мрачна, эта серая мгла, серая, как сваленная в кучу ветошь. А равнина была светло синий. Вечно светло синий. светло синий, как морская глубь

Их не задело. Они неуязвимы. Они — победители. Я руковожу экипажем победителей

Сейчас любой разрыв уже не угрожает нам: он нас закаляет. При каждом разрыве, в течение десятой доли секунды, я пологаю, что моя машина превратилась в пыль. Но она все еще повинуется управлению, и я поднимаю ее, как коня, туго натягивая поводья.

И тогда мне делается легче и меня охватывает тайное ликование.

— Нормально, господин капитан. Курс двести сорок. Через двадцать мин. пробьем облака.

Сориентируемся где-нибудь по Сене.

— Ну как, стрелок?

— Гм да капитан нормально.

— Что, жарко было нужно?

— Гм нет да

Он и сам не знает. Он доволен. Я вспоминаю стрелка из экипажа Гавуаля. в один раз ночью, на Рейне, восемьдесят прожекторов забрали Гавуаля в кольцо собственных лучей. Они воздвигли около него огромный собор.

Начинается обстрел. И вот Гавуаль слышит, как его стрелок тихо говорит сам с собой (ларингофоны не отличаются скромностью). Стрелок сам с собой откровенничает: «Ну что, старина Каково?..

Разве на гражданке такое заметишь?..» Он был доволен, данный стрелок.

По-моему, у него имеется большой недочёт, у майора. Он упрямо расспрашивает летчиков о итогах полета. Он будет расспрашивать и меня. Он будет наблюдать на меня с угрожающим терпением, ожидая, что я открою ему какие-то новые истины.

Он вооружится авторучкой и бумагой, дабы не утратить ни одной капли этого эликсира. Мне вспоминается молодость; «Кандидат Сент-Экзюпери, как вы проинтегрируете уравнения Бернулли?»

— Гм

— Ну, ну! Что-нибудь подметить неизменно возможно.

— Я Ах да! Пожары! Я видел пожары. Это весьма интересно

— Не весьма. Все горит. Ну, а не считая пожаров?

Из-за чего Алиас так твёрд?

— Нет! Нет! С места пилота в полной мере возможно вести наблюдение.

И все-таки, майор Алиас, вы были правы.

— Капитан стреляют мы в запретной территории

Курс вычисляет он. Я тут ни при чем.

— Здорово стреляют?

— Стреляют вовсю

— Развернём?

— Ну, нет

Тон у него пренебрежительный. Мы знаем, что такое потоп. Пламя отечественных зениток — легко весенний дождик.

— Дютертр послушайте довольно глупо же, в случае если нас собьют собственные!

— не собьют пускай поупражняются.

Дютертр язвит.

А у меня нет охоты язвить. Я радостен. Мне приятно поболтать со собственными.

— Да уж стреляют, как

Он, оказывается, жив, отечественный стрелок! Я увидел, что по собственной инициативе он еще ни разу не заявлял о собственном существовании. Он переварил все приключения без звучно, не испытывая потребности общаться с нами. Но, один раз он, думается, сказал: «Ну и ну!» — в самый разгар обстрела.

По крайней мере, потока излияний не было.

Но на данный момент дело коснулось его профессии: пулемета. А в то время, когда дело коснется их профессии, тут уж экспертов не удержать.

Я задал вопрос моего фермера, сколько у меня в машине устройств. И фермер ответил:

— Я ничего не смыслю в вашем хозяйстве. А по поводу устройств, нужно думать, что каких-то у вас все-таки не достаточно, тех, с которыми мы победили бы войну Поужинаете с нами?

Этим утром мы видели лишь беспорядочную толпу и разбитую армию. Но хаотичная масса людей, в случае если имеется в ней хотя бы один человек, в чьем сознании она уже объединена, перестает быть хаотичной толпой. Камни на стройке кажутся хаотичной грудой только с виду, в случае если где-то на стройке затерян хотя бы один человек, что воображает себе будущий собор.

Я спокоен, в случае если под разбросанным удобрением укрыто зерно. Зерно впитает его соки и произрастет.

— Все это не хорошо кончится!..

Все это не хорошо кончится Заведомо неодолимая преграда Не хорошо кончится

— Ты дремлешь?

— Я нет что не хорошо кончится?

— Война.

Вот это новость! Я опять погружаюсь в сон. Я бормочу:

— какая война?

— Как это «какая»?

Таковой разговор продолжительно не протянется. Ах, Паула, если бы у авиагрупп были тирольские няньки, вся несколько 2/33 уже давно была бы в кровати!

Майор с размаху распахивает дверь.

— Решено. Перебазируемся.

За ним стоит Желе, совсем проснувшийся. Он отложит до на следующий день собственные «да, само собой разумеется». В эту ночь он снова почерпнет силы для изнурительного труда из-за каких-то ему самому неизвестных резервов.

Мы поднимаемся. Мы говорим: «А!.. Ну, хорошо» Что мы можем сообщить?

Мы ничего не скажем. Мы обеспечим перебазирование. Один Лакордэр дождется восхода солнца, дабы вылететь на задание.

Если он останется жив, то присоединится к нам уже на новом аэропорте.

на следующий день мы также ничего не скажем. на следующий день для свидетелей мы будем побежденными. А побежденные должны молчать.

Как зерна.

Антуа?н Мари? Жан-Бати?ст Роже? де Сент-Экзюпери? (фр. Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupery; 29 июня 1900, Лион, Франция — 31 июля 1944) — видный французский автор, профессиональный лётчик и поэт, эссеист.

Граф.

В 1912 году на авиационном поле в Амберьё-ан-Бюже Сент-Экзюпери в первый раз поднялся в воздух на самолёте. Машиной руководил известный лётчик Габриэль Вроблевски.

Поворотным в его судьбе стал 1921 год — тогда он был призван в армию во Франции. Прервав воздействие отсрочки, взятой им при поступлении в высшее учебное заведение, Антуан записался во 2-й полк истребительной авиации в Страсбурге. Сперва его определяют в рабочую команду при ремонтных мастерских, но скоро ему удается сдать экзамен на гражданского лётчика.

Его переводят в Марокко, где он приобретает права уже военного лётчика, а после этого отправляют для усовершенствования в Истр. В первой половине 20-ых годов XX века Антуан заканчивает направления для офицеров запаса в Аворе и получает звание младшего лейтенанта. В октябре он приобретает назначение в 34-й летный полк в Бурже.

Сент-Экзюпери чуть не погиб при опробованиях нового гидросамолёта в бухте Сен-Рафаэль. Гидросамолёт перевернулся, и он чуть успел выбраться из кабины тонущей автомобили.

В апреле 1935 года, в качестве обозревателя газеты «Пари-Суар», Сент-Экзюпери посетил СССР и обрисовал данный визит в пяти очерках. Очерк «наказание и Преступление перед лицом советского правосудия» стал одним из первых произведений писателей Запада, в котором делалась попытка осмыслить сталинизм. 1 мая 1935 г. он находился на встрече, куда был приглашен и М. А. Булгаков, что зафиксировала в ежедневнике Е. С. Булгакова.

В недалеком будущем Сент-Экзюпери делается обладателем собственного самолёта С.630 «Симун» и 29 декабря 1935 года предпринимает попытку поставить рекорд при перелёте Париж — Сайгон, но терпит аварию в Ливийской пустыне, опять чуть избежав смерти.

4 сентября 1939 года, через день после объявления Францией войны Германии, Сент-Экзюпери есть по месту мобилизации на армейский аэропорт Тулуза-Монтодран и 3 ноября переводится в авиационная часть дальней разведки 2/33, которая базируется в Орконте (провинция Шампань). Это было его ответом на уговоры друзей отказаться от рискованной карьеры армейского лётчика.

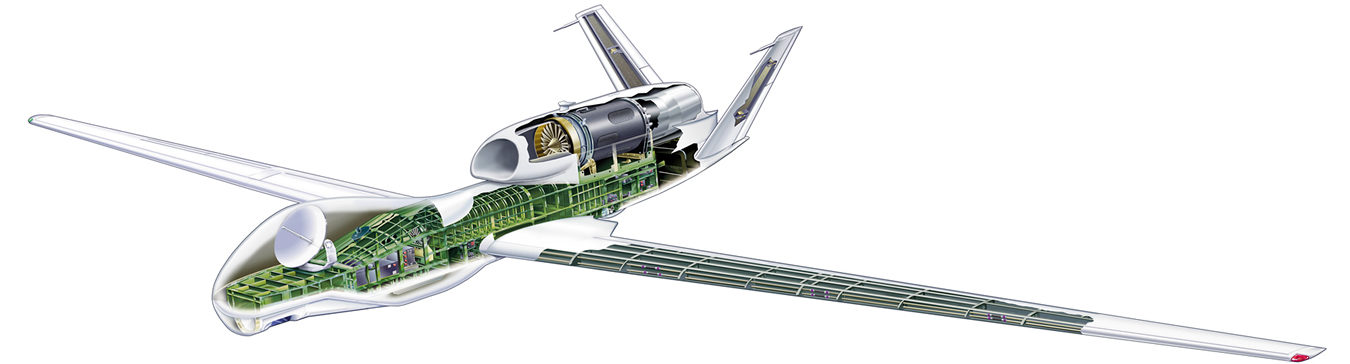

Многие пробовали убедить Сент-Экзюпери в том, что он принесёт значительно больше пользы стране, будучи журналистом и писателем, что пилотов возможно готовить тысячами и ему не следует рисковать собственной судьбой. Но Сент-Экзюпери добился назначения в боевую часть. Сент-Экзюпери сделал пара боевых вылетов на самолете «Блок-174». (Последняя легенда Сент-Экзюпери.) Один из рейдов 22 мая 1940 года в район Арраса послужил базой для его повести Армейский летчик.

В июне 1941 года, по окончании поражения Франции, переехал в неоккупированную часть страны, а позднее выехал в Соединенных Штатах. Жил в Нью-Йорке, где в числе другого написал собственную самую известную книгу «Мелкий принц» (1942, опубл. 1943). В первой половине 40-ых годов двадцатого века он вступил в ВВС «Сражающейся Франции» и с трудом добился собственного зачисления в боевую часть.

Освоил пилотирование нового скоростного самолета «Лайтнинг» Р-38. «У меня забавное ремесло для моих лет. Следующий за мной по возрасту моложе меня лет на шесть.

Но, очевидно, нынешнюю мою жизнь — ланч в шесть утра, столовую, палатку либо белённую известкой помещение, полёты на высоте десять тысяч метров в запретном для человека мире — я предпочитаю невыносимой алжирской праздности я выбрал работу на большой износ и, потому, что необходимо постоянно выжимать себя до конца, уже не отправлюсь на попятный. Хотелось бы лишь, дабы эта гнусная война кончилась прежде, чем я истаю, как будто бы свечка в струе кислорода. У меня имеется, что делать и по окончании неё.»

Антуан де Сент Экзюпери. Жизнь как сказка

Увлекательные записи:

- Танкомир 26-27-28 (часть 3.3) самые тяжёлые сау

- Проект самолета для выполнения вертикальной посадки go 345. германия

- История карфагена. часть i — финикия и ее колонии

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны:

-

Сент-экзюпери.романтик. летчик. писатель.

Антуан де Сент-Экзюпери известен всему миру как создатель «Мелкого принца» — сказки для взрослых, которая так полюбилась детям. Но, он не стремился…

-

Цвета военного неба: ночной кошмар британских лётчиков

Результативность ночных истребителей фактически всех ВВС мира по понятным обстоятельствам была ниже, чем у их дневных сотрудников, как по числу боевых…

-

Цвета военного неба: «голубые эскадрильи» против красных лётчиков

Как мы знаем, среди других зарубежных лётчиков, вести войну в ВВС РККА, были испанцы, эмигрировавшие в СССР по окончании поражения республиканцев в…

-

Военные лётчики: найджел «шарки» уорд

Найджел Уорд, узнаваемый в авиации ВМС Англии как «господин Sea Harrier», сыграл ключевую роль во вводе в строй боевого самолёта с посадкой и…

-

На «горбатом» через войну. летчик-штурмовик муса гайсинович гареев

Этот текст выкладывается на сайт в честь 69-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и а продолжение штурмовиков и темы бомбардировщиков. В…

-

Одним из хороших примеров человека, успехи которого находятся на грани возможностей, есть калека пилот из Тусон, штат Аризона, США, по имени Джессика…